Contentsコンテンツ

01

法務業務

法律コンテンツのうち法務部でよく使うような領域の話を取り上げ、法務業務(企業向け)に関する記事としてまとめています。

ファンド法務|二重課税の回避(パススルーとペイスルー)

今回は、ファンド法務ということで、二重課税の回避について見てみたいと思います。 二重課税の回避は、パススルーとペイスルーという2つのタイプに整理されます。 ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。 二重課税の回避 そもそも、二重課税というのはどこから見て二重課税なのかというと、投資家から見て・・・・・・・二重課税ということです。 普通、例えば株式会社の場合は、①株式会社の収益に対して法人税が課され、税金を支払った後の配当可能利益から株主(投資家)に配当がなされます。②そし ...

独占禁止法|企業結合審査とは(審査の流れ・届出基準・審査対象基準など)

今回は、独占禁止法ということで、企業結合審査について見てみたいと思います。 企業結合規制の類型については、前の記事に書いています。 ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。 企業結合審査とは 企業結合審査とは、M&A(合併・買収)による企業結合で、一定の市場における競争が実質的に制限されることになるかどうかを公正取引委員会が審査することです。 企業結合審査に関する主な法令等は、以下のようになっています。 法律公取規則解釈・運用独占禁止法➢届出等規則(「私的独占の禁 ...

法令用語の基本|枝番号と削除の使い方(条文の改正手法)

今回は、法令用語ということで、枝番号と削除の使い方について見てみたいと思います。 法令用語というのは、法令をつくるときに、慣習的な用語法に従って用いられる用語のことです(日常用語とは異なる独特の意味がある)。当ブログでは、法令用語のうち、契約書などを読み書きするときにも役立ちそうなものをピックアップしています。 枝番号と削除は、条や号を途中に挿入したり削除したりするときに、他の番号を動かさないようにするテクニックです。契約書でも、知っていると役に立つことがあります。 ではさっそく。なお、引用部分の太字、下 ...

02

裁判業務

法律コンテンツのうち裁判業務でよく使うような領域の話を取り上げ、一般民事(個人向け)に関する記事としてまとめています。

誹謗中傷への法的対処って?

クソリプという言葉とともに、誹謗中傷への法的措置が話題に上ることが増えてきましたね。 管理人も対処したことがありますが(法律事務所と企業内の両方)、法的対処の流れについて簡単な記事にしてみました。 ※本記事は2020年1月23日作成の記事で、その後法改正がされています 法的対処は2段階を経る 加害者の特定、つまり住所氏名の開示に至るまでには、2段階あって、 ①書き込みからIPアドレスを特定(=媒体に開示請求)②IPアドレスから住所・氏名を特定(=プロバイダに開示請求) となります。 ①はわりと簡単ですが、 ...

プロバイダ責任制限法の改正世論-プロバイダの立ち位置

ネットでの誹謗中傷によると思われる痛ましい訃報があり、発信者情報の開示請求に関して、プロバイダ責任制限法の改正世論が盛り上がっています。 本記事では、盛り上る改正世論に、ちょっと波風というか、敢えて穿った見方をしてみることを書いてみたいと思います。 世間で盛り上がっている論調(プロバイダへの規制強化)とちょっと違う視点で書いてますので、嫌な気分になるかも?と気になる方はブラウザバックしていただければと。 プロバイダの立ち位置 誹謗中傷の問題について、プロバイダは、けっこう微妙な立ち位置にいると思います。 ...

発信者情報開示請求制度の改正論|7月中間とりまとめ案

そういえば発信者情報開示の見直しの議論(@総務省)ってどうなってるんだろう…と思って、今ごろ感がありますが、総務省のHPを見てみました。 ▽参考リンク発信者情報の在り方に関する研究会(第4回)|総務省HP 6月下旬ごろは、“正式な裁判手続でない簡易な裁判手続の検討”みたいな報道がされていて、いったい何のことだろうと思っていたんですが。 簡易な裁判手続っていうのは非訟手続のことらしい 7月10日に「中間取りまとめ(案)」が発表されていたようで、簡易な裁判手続っていうのはどうやら非訟手続のことらしいです。 ち ...

03

時事・コラム

法律に関する時事ネタやニュースの記事、徒然に思いついた法律コラムなどをまとめています。

「チ。」ラファウの名セリフに出てくる”畢竟”の意味

2025年冬クール(1月クール)で、「チ。-地球の運動について-」のアニメ配信やってますね。 地動説を題材にしたマンガなんですけど、これがまた知的活動というか、研究を題材にした珍しい漫画という感じで面白かったです。アニメも面白くて、サカナクションのOP「怪獣」も作品に合っていて、控えめに言ってなかなか最高です。 その中で、”畢竟”という見慣れない言葉が出てくるシーンがあるんですが、実は判決文などでも見かける言い回しだったりするので、その意味や使用場面をざっくり見てみたいと思います。 12歳の神童ラファウ ...

プロバイダ責任制限法の改正世論-プロバイダの立ち位置

ネットでの誹謗中傷によると思われる痛ましい訃報があり、発信者情報の開示請求に関して、プロバイダ責任制限法の改正世論が盛り上がっています。 本記事では、盛り上る改正世論に、ちょっと波風というか、敢えて穿った見方をしてみることを書いてみたいと思います。 世間で盛り上がっている論調(プロバイダへの規制強化)とちょっと違う視点で書いてますので、嫌な気分になるかも?と気になる方はブラウザバックしていただければと。 プロバイダの立ち位置 誹謗中傷の問題について、プロバイダは、けっこう微妙な立ち位置にいると思います。 ...

「ひき逃げ」って法律的にはどういうもの?

芸能人で俳優の方の件が話題になっていますが、以前は女性アイドルの方の事件も話題になったりして、ひき逃げの事件はたまにニュースになっている印象があります。 「ひき逃げ」という呼び方はよく聞きますし、ニュースでもそのように報道されますが、これは法律的には何なのか?ということを書いてみたいと思います。 なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。 道交法上の救護義務違反 結論からいうと、「ひき逃げ」というのは社会的な通称で法律上の名称ではなく、法律上は、道路交通法上の救護義務違反・報告義務違反と ...

04

転職・開業

弁護士の転職に関する記事をまとめています。インハウス転職後の話や、弁護士像、開業トピックなども。

【転職後の話】「法務って資格関係ないですからね」

今回は、インハウスあるあるとして、タイトルにあるようなセリフを取り上げてみたいと思います。 インハウス転職をしたときに一定数出会うのが、「法務って資格関係ないですからね」と言う人です。 こちらは何も言っていないのですが、相手からそう言ってきます。そうですよねー、と管理人は答えていたのですが(実際そうなので)、いくつか会社に転職すると、違う職場で同じセリフを言う人がそこそこいるので、これは何なんだろうと考えてみました。 個人的感覚では、会社内(あるいは部署内)で自分の影響力を広げたい的な志向性が感じられる人 ...

【弁護士の転職】面接の準備②|FAQ(想定問答)の準備

今回は、弁護士の転職活動ということで、転職面接にあたっての面接の想定問答づくり、つまりFAQについて書いてみたいと思います。 すでに転職活動を何度かしていて慣れている人にとって、目新しいことは書かれていないと思いますが、転職活動を始めて間もないとか、これから初めての転職活動をしようと思って悩んでいる方(つまり過去の管理人自身)にとって、何かの参考になれば幸いです。 なお、受け答えの柱となる事前準備として、転職の一貫性の言語化については以下の記事に書いています。 あわせて読みたい 面接準備はしんどいもの 面 ...

【弁護士の転職】転職エージェント選び|新しい転職サービス

今回は、管理人自身の転職活動のことを思い出しつつ、比較的新しい転職サービスについて見てみたいと思います。 3回目の転職活動では、分野特化型や一般型の転職エージェントに加えて、比較的新しい転職サービスにもちょっとだけ手を出してみました。 未利用のものも含めて、知っているものを並べてみたいと思います。まあ、ネット検索すればわかることですし、もう知ってるよ、という方も多いかもしれませんが、一応。。。 ビズリーチ(bizreach) 実際使ってみて特徴的だったのは、やっぱりビズリーチかなと。 ▽ 選ばれた人だけの ...

05

others(その他)

日記・雑記・回顧などをまとめています。

法学部生向け|「パンデクテン方式」って何だ?~民法が総則から始まる理由

法律の勉強を始めたころにとっつきにくい用語の代表格は、パンデクテン方式ではないでしょうか。 まず響きがいかついですし、管理人も学生時代に目にしたとき、いろいろな用語のすべてがなんだか高尚で難解に聞こえる中で、「パンデクテン」とか言われるともうトドメ、みたいな感じ(?)だったような気がします笑。教科書読んでも当時よくわからなかったですし。 ただ、わかってしまうとそんなに難しい話ではなく、結論から言ってしまうと、これは目次の組み立て方(情報の整理の仕方)のことで、内容的には因数分解のロジックを使ったものです( ...

法学部を目指す高校生へ|進路の探し方

最近、依頼者の息子さんが高校生で進路を考えている時期とのことで(法学部も視野に入れているとのこと)、お話を聞かせてやってくれないかとお願いがあり、自分の高校の後輩であったこともあって、OBとして少し時間をとって話をしてみました。 いまは法学部のほかにロースクールというのがあってね、とか、法律の仕事ってこんなのがあるよ、とか。 そのときあまり上手く話せなかったので(下記リンク記事参照)、このブログでリベンジというか、罪ほろぼしをしたいなと思います。 あまり法学部とは関係ないですが、まずは進路の探し方からだろ ...

旧司的ノウハウ③|論証及び論証パターン

第3回。今回は論証の仕方と論証パターンとの付き合い方について。 旧司法試験のノウハウ (1)趣旨から書くこと 論証の仕方は、とにかく趣旨に遡って書くことです。すいません大したことなくて(汗)。 基本的に論点というのは条文にない問題か、条文にあるがはっきりしない問題(主として要件・効果について)だと思います。だから、初めて直面する法的問題について、「そもそもこれって何のためにあるんだっけ?」とか「そもそもこれって法的性質は何なんだったっけ?」ということに立ち返って、それから具体的問題に降りてくるわけです。 ...

What is this site ?このサイトについて

このサイトはどんなサイト?

イソ弁・インハウスローヤー(企業内弁護士)・独立開業など色々やってきた管理人が、いち法律職として見てきた景色を綴るブログです。法律業務の知識や転職経験などをできるだけわかりやすくアウトプットしています。

よく読まれている記事

- 本日

- 週間

- 月間

タグ

Other Mediaその他のメディア

YouTube-法律ファンライフ-

【動画の概要】

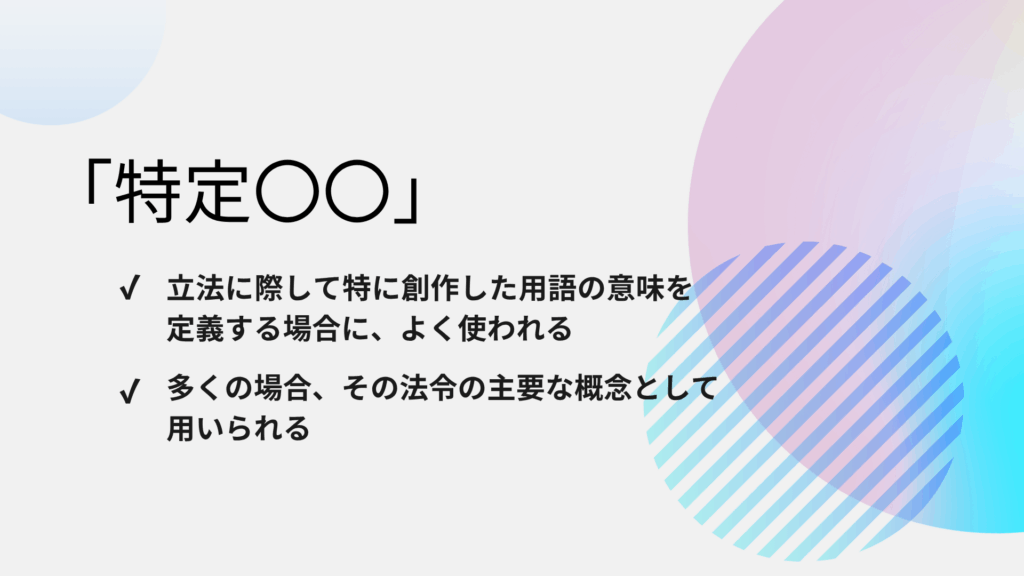

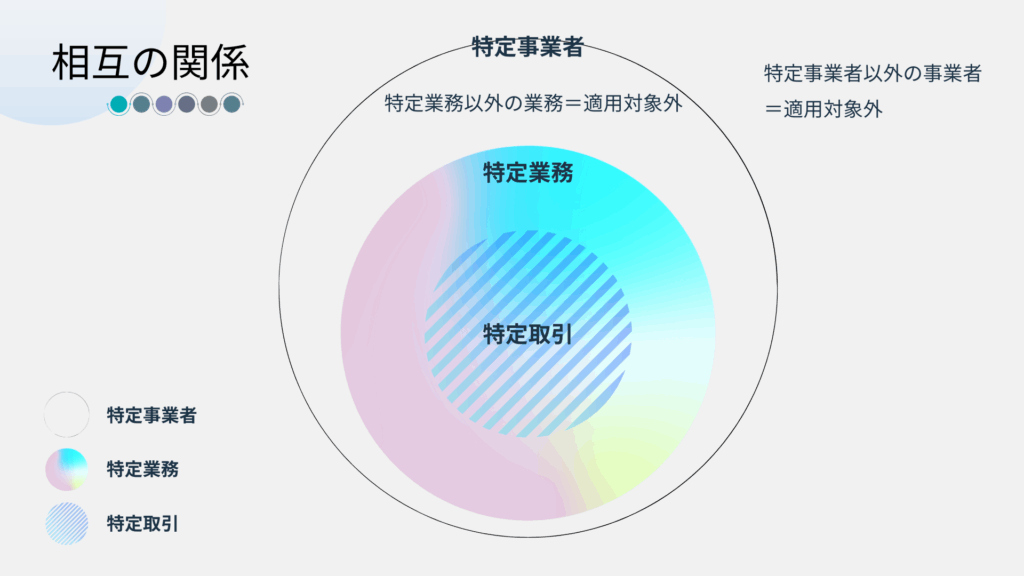

この動画では、「特定〇〇」の一般的な用法について触れた後、犯罪収益移転防止法(マネロン防止法とでもいうべき法律)における「特定事業者」「特定業務」「特定取引」の意味について解説しています。

▼ 続きを読む

「特定〇〇」は、用語の定義づけの際に使われる立法技術です(立法に際して特に創作した用語を定義する場合によく使われる。石毛正純「法制執務詳解《新版Ⅱ》」81頁等参照)。法務にも身近な例としては、「特定商取引法」や「特定電子メール法」などが挙げられます(比較的最近だと、フリーランス法の「特定受託事業者」なども)。

が、実際問題として、普通に日本語として読んだときに意味がわからない(語感から意味が浮かんでこない)というデメリットもあります。その典型のひとつが、犯罪収益移転防止法です。

この法律では、「特定事業者」「特定業務」「特定取引」というふうに、「特定〇〇」という用語が3つも出てきます。内容的には、

”特定事業者は、特定業務のうち特定取引については本人確認をはじめとした取引時確認を行う義務がある”

といった内容になるのですが、普通に日本語として読んだときには全く意味がわかりません。

なので、こういうときは、ひとまず語感から意味を想像することは諦めて、「適用対象〇〇」という位の意味で捉えておいて、少し理解が進んでから「こういう意味で”特定”なんだな」という形で自分の中に落とし込むのがスムーズだと思う、という話をしています。

note-法律ファンライフ NOTE-

サクッと法律トピック

サクッと法律ニュース