今回は、広告法務ということで、No.1表示に関する広告ルールについて全体像を見てみたいと思います。

ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。

メモ

このカテゴリーでは、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。

ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。

No.1表示に関する広告ルール

日常生活の中でも「○○部門売上5年連続ナンバー1!」といった広告はよく見かけます。

このように、事業者が自らの商品やサービスに関して「No.1」「第1位」「トップ」「日本一」などと表示するものをNo.1表示と呼びます。

つまり、ランク付けを利用して、他の事業者との比較上の優良性(=品質が良い)や有利性(=価格が安い等)を示すそうとするものといえます。

他の広告表示と同じように、不当表示の禁止を定める景品表示法5条の適用を受け、これに違反した場合は、措置命令や課徴金納付命令(消費庁HPでの公開も)などの対象となり得ます。

ただ、景品表示法5条自体は抽象的な定めなので、No.1表示が具体的にどのような場合に不当表示となるのか、これだけではわかりません。そこで、この判断基準について、平成20年6月13日に公正取引委員会から「No.1表示に関する実態調査報告書」がリリースされています。

No.1表示に関して、まず参照すべき資料はこれになります。

No.1表示の意義

No.1表示とは、事業者が自ら供給する商品等について、他の競争事業者との比較において優良性・有利性を示すために「No.1」「第1位」「トップ」「日本一」などと表示するもの、と定義されています。

▽No.1表示報告書 第1

第1 調査の目的

我が国では、多くの商品・サービス(以下「商品等」という。)が、各種の調査によって、その売上実績、効果・性能、顧客満足度等の各種指標に基づきランク付けされており、一般消費者向けに商品等を提供する事業者は、これらのランク付け情報を利用して、自己が供給する商品等の内容の優良性又は販売価格等の取引条件の有利性を一般消費者に訴求するために、広告等の表示物において、「No.1」、「第1位」、「トップ」、「日本一」などと強調する表示を行うことがある。…(略)…

なお、本調査の対象とした表示とは、事業者が自ら供給する商品等について、他の競争事業者との比較において優良性・有利性を示すために「No.1」、「第1位」、「トップ」、「日本一」などと表示するものであり、本調査では、このような表示を「No.1表示」と定義している。

有用性と問題点

広告チェックの際にNo.1表示には広告ルールがあることを説明すると、"じゃあダメってことですか?”みたいな反応が返ってくることがありますが、もちろんそんなことはないです。

日常生活からも感覚的にわかるように、No.1表示はそのわかりやすさからしても、消費選択の際に有用な情報といえます。

No.1表示に関する問題意識はどのようなものかというと、報告書では、

- 良いところ(有用性)

→比較・差別化に資する明確な数値指標となり、一般消費者の選択にあたって、一般的には有益な情報である - 悪いところ(問題点)

→客観性・正確性を欠く場合には、一般的消費者の適正な選択を阻害する

のように、良いところと悪いところの両方について触れられています。

▽No.1表示報告書 第4-1

1 No.1表示の意義

No.1表示は、同種の商品等の内容や取引条件に関して比較又は差別化に資するための明確な数値指標となるものであることから、一般消費者が商品等を選択するに際して、その選択に要する時間の短縮、商品等の内容や取引条件に係る情報収集コストの削減等の効果があり、一般的には一般消費者にとっては有益な情報と位置付けられる。他方で、No.1表示は数値指標であるので、その客観性・正確性が特に重要であり、それを欠く場合には一般消費者の適正な商品等の選択を阻害するおそれがある。

つまり、No.1表示自体の有用性は認めたうえで、しかし、根拠がない場合あるいは不正確な場合には害があるというふうに捉えられています。

用法を守って正しく使いましょう、みたいなことです

雑感

ランキングや、ランク付けされているものは、やはり一般消費者から見てわかりやすいと思います。管理人自身も、こういうの買ってみようかな?と思うけど、何を買っていいかわからないときなど、”とりあえずコレ買っとくか”みたいに、選択の指標になったりします。

一般消費者の選択にあたって、そういう有用性があることは認めているので、”No.1表示はダメ!”とか言っているわけではないです。

ただ、当然、事実と異なる場合は、問題です。”実はNo.1かどうかよくわからないままNo.1表示をしている広告”とか、”何についてNo.1なのかは一見よくわからない広告”があったりすると、実際のところがわかったときは、当然、”ウソつくなよ!”とか、”紛らわしいんじゃ!”(別の買うんだったわ…)という気持ちになります。

このように、わかりやすく訴求力が高いが、それゆえに、No.1表示について強い誘引が働き、事業者はNo.1表示をしようとしがちです。

しかし、行き過ぎて、客観性や正確さを欠く場合は、不当表示として取り締まらなければなりません。

そういうバランスの問題ということになります。

No.1表示の種類

このようなNo.1表示には、具体的にどのようなものがあるかも見ておきたいと思います。

No.1表示報告書では、収集した広告表示物415点を分類した結果、No.1表示の種類として、

- 売上実績(金額、数量、契約件数、シェア等)(42.9%)

- 顧客満足度(15.2%)

- 販売価格(「安さNo.1」等)(10.4%)

- サービスの内容(「リフォーム技術力No.1」等)(10.1%)

- 入学試験の合格率・合格者数(8.2%)

- 商品の効果・性能(5.5%)

- 商品の内容(2.4%)

- その他(5.3%)

等に関するものが見られた、とされています(No.1表示報告書 第3-2)。

不当表示該当性があるもの

このうち、「顧客満足度」「サービスの内容」「入学試験の合格率・合格者数」「商品の効果・性能」「商品の内容」に関するものは、商品等の内容の優良性を直接示すものなので、優良誤認が問題となります。

また、「販売価格」は、価格など取引条件について有利性を直接示すものなので、有利誤認が問題となります。

不当表示該当性が一見微妙なもの

このうち不当表示が問題となるかどうか一見微妙なのは、「売上実績」に関するものです(例えば「○○部門売上ナンバー1!」など)。

なぜかというと、売上実績は、商品等の内容の優良性を直接示しているものではないからです。

しかし、一般消費者としては、その商品等に関する知識があまりない場合などには、売上実績に関するNo.1表示により、商品等の内容が優良であるという判断をするのはよくあることです。

なので、商品等の内容の優良性を示すことになる場合はある=不当表示になる場合はある、とされています。

▽No.1表示報告書 第4-2-⑵

他方、売上実績に関するNo.1表示は、商品等の内容の優良性を直接示すものではない。しかし、前記第3の3(2)の消費者モニター調査の結果が示すように、一般消費者が初めて購入する又は頻繁には購入しない商品等の場合、高額な商品等の場合、競合する商品等との違いが分からない場合、利用した後でないと良さが分からない商品等の場合などにおいては、売上実績に関するNo.1表示により、一般消費者は、当該商品等の効果・性能や安全性などその内容が優良であると認識しやすいと考えられる。このように、売上実績に関するNo.1表示においても、商品等の内容の優良性を示す場合があるといえる。

このように「売上実績No.1」のような表示は、内容の優良性を直接示すものではないとしても

- 一般消費者が初めて購入する又は頻繁には購入しない商品等の場合

- 高額な商品等の場合

- 競合する商品等との違いが分からない場合

- 利用した後でないと良さが分からない商品等の場合

などに、一般消費者は内容の優良性を推認するでしょうということで、優良誤認に該当する場合はあるとされています。

このほか、例えば、「検索数ナンバー1!」といった表示も、同様に、商品等の内容の優良性を直接示すものではないですが、ネットショッピングやSNSが発達した現代においては、商品等の内容の優良性を示すとされる場合があるだろう、といった例も挙げられています(古川昌平「エッセンス景品表示法」72頁)

No.1表示の適法要件

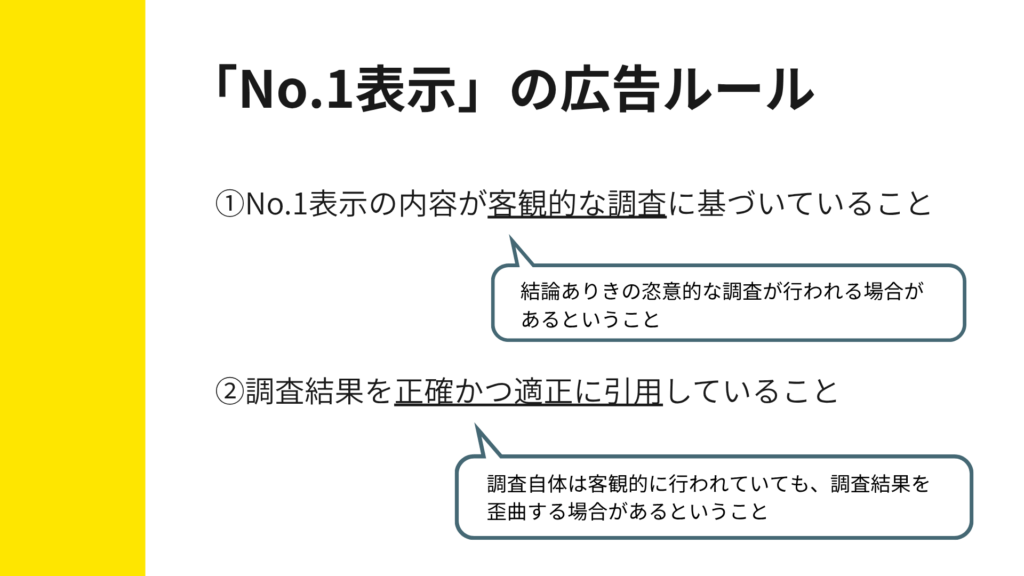

No.1表示が不当表示とならないための判断基準としては、

- No.1表示の内容が客観的な調査に基づいていること

- 調査結果を正確かつ適正に引用していること

を満たすこととされています(No.1表示報告書 第4-3)。

つまり、合理的な根拠があることと、その合理的な根拠を適切に引用することの2つとなっています(①かつ②)。

感覚的にわかりやすくいうと、①は、結論ありきの恣意的な調査が行われる場合があるので、客観的な調査が必要という意味です。もちろん、そもそも根拠がない場合もNGです。

②は、調査自体は客観的に行われていたとしても、表示の際に、調査結果を歪曲する場合がある(都合のよいつまみ食いをする、実際に出た結果から逸脱した表示をするetc)ので、正確かつ適正な引用が必要という意味です。

こういうイメージです。

No.1表示報告書では、この2つに紐づけて詳細なルールが解説されていますが、結局、ざっくりいえば、「合理的な根拠はありますか?」というひと言に集約されるというイメージでよいと思います(管理人の肌感覚的な理解)。

「合理的な根拠を見せてください」と消費者庁に言われたときに、きちんとした内容で出せるものがあるかどうかというイメージです

2つの適法要件の詳しい内容については、以下の関連記事で解説しています。

法令上の位置づけ

最後に、No.1表示の法令上の位置づけを確認してみます。

法令上の位置づけとしては、「No.1表示」という用語は、景品表示法やその規則には出てきません。つまり、実定法上の概念ではないです(No.1表示報告書の中で出てくるだけ)。

冒頭で触れたように、適用される法律自体は、不当表示の禁止を定める景品表示法5条になります。なので、この条文自体も一応確認しておきたいと思います。

景品表示法5条

景品表示法5条は、不当表示を禁止する旨を定めたうえで、不当表示を、①優良誤認(1号)、②有利誤認(2号)、③その他の不当表示(3号)の3つに分類しています。

▽景品表示法5条(※【 】は管理人注)

(不当な表示の禁止)

第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。

一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの【優良誤認】

二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの【有利誤認】

三 (略)

ざっくりいうと、商品やサービスの内容・品質を誇大広告するものが1号で、優良誤認といいます。

価格などの取引条件を誇大広告するものが2号で、有利誤認といいます。

No.1表示は、それが商品やサービスの内容・品質に関するものであれば、優良誤認となり得ます(例えば、「顧客満足度ナンバー1!」など)。

また、価格などの取引条件に関するものであれば、有利誤認となり得ます(例えば、「安さナンバー1!」など)。

つまり、No.1表示は、優良誤認と有利誤認のどちらにも共通する問題ということになります。

特定用語

また、No.1表示は、業界別の公正競争規約では、特定用語として取り上げられている場合があります(「最上級を意味する用語」等として)。

No.1表示に関する特定用語については、以下の関連記事に書いています。

-

-

広告法務|No.1表示に関する特定用語

続きを見る

関連するガイドライン

そのほかに関連するガイドラインとしては、比較広告ガイドラインというのもあります(No.1表示も比較広告の一種なので)。

このガイドラインで示されている比較広告の適法要件は、

- 比較広告で主張する内容が客観的に実証されていること

- 実証されている数値や事実を正確かつ適正に引用すること

- 比較の方法が公正であること

とされています。

このように、比較広告の適法要件とNo.1表示の適法要件は、ほぼ共通しているといえます(上記➊と上記➋)。

No.1表示では、上記➌は直接書かれていないですが、内容的には、No.1表示の適法要件①の「客観的な調査」の客観性というところで巻き取られている、というイメージになるのではないかと思います(管理人の私見)。

なお、消費者庁HPの比較広告の解説ページでは、問題となる比較広告の具体例として、以下のようなNo.1表示が挙げられています。

▽比較広告|消費者庁HP

予備校の場合…

大学合格実績No.1と表示したが、他校と異なる方法で数値化したもので、適正な比較ではなかった。

このようにNo.1表示は比較広告の一種といえますが、そう明言しているものは意外と見当たりません。とはいえ、物の本でも、比較広告の解説のあとに書かれていることが多いので、概ねそのような理解でよいと思います

結び

今回は、広告法務ということで、No.1表示に関する広告ルールの全体像を見てみました。

本記事のハイライト

- No.1表示の広告ルールの詳細は「No.1表示に関する実態調査報告書」を見ればよい

- No.1表示報告書は解釈・運用を示したもので、適用される法律そのものは景品表示法5条である

- No.1表示は、有用性も認められつつも、事実と異なる場合など問題点もあると捉えられている

- 売上実績に関するNo.1表示などは、商品等の内容の優良性を直接示しているものではないが、やはり不当表示は問題となる

- No.1表示の適法要件は、①客観的な調査と、②正確かつ適正な引用の2つ

- No.1表示も比較広告の一種なので、比較広告ガイドラインも、関連するガイドラインとして意識しておくとベター

[注記]

本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。

関連動画

No.1表示に関するその他の記事(≫Read More)

参考文献

当サイトではアフィリエイトプログラムを利用して商品・サービスを記載しています

主要法令等

主要法令等

- 定義告示(「不当景品類及び不当表示防止法第2条の規定により景品類及び表示を指定する件」)

- 定義告示運用基準(「景品類等の指定の告示の運用基準について」)

- 不実証広告ガイドライン(「不当景品類及び不当表示防止法第7条第2項の運用指針-不実証広告規制に関する指針-」)

- 価格表示ガイドライン(「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方」)

- 将来価格執行方針(「将来の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示に対する執行方針」)

- 比較広告ガイドライン(「比較広告に関する景品表示法上の考え方」)

- 2008年No.1報告書(平成20年6月13日付け「No.1表示に関する実態調査報告書」(公正取引委員会事務総局))

- 2024年No.1報告書(令和6年9月26日付け「No.1表示に関する実態調査報告書」(消費者庁表示対策課))

- 打消し表示留意点(「打消し表示に関する表示方法及び表示内容に関する留意点(実態調査報告書のまとめ)」)

参考資料

- よくわかる景品表示法と公正競争規約〔令和6年12月改訂〕(消費者庁)|消費者庁HP(≫掲載ページ)

- 事例でわかる景品表示法〔令和6年12月改訂〕(消費者庁)|消費者庁HP(≫掲載ページ)

- 違反事例集(「景品表示法における違反事例集」)|消費者庁HP(≫掲載ページ)