Contentsコンテンツ

01

法務業務

法律コンテンツのうち法務部でよく使うような領域の話を取り上げ、法務業務(企業向け)に関する記事としてまとめています。

弁護士法|非弁行為の禁止(法72条)~非弁行為の要件と違反の効果

今回は、弁護士法ということで、非弁行為の禁止(法72条)について見てみたいと思います。 非弁行為の要件(=構成要件)と違反の効果(=刑事罰)について、全体像をまとめていきます。 ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。 非弁行為の禁止 非弁行為の禁止とは、ざっくりいうと、弁護士以外の者が事業として他人の法律事務を処理することを禁じるものです。 弁護士法72条に規定されています。 ▽弁護士法72条 (非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない ...

感覚でわかる法令入門|なぜいちいち「第○条」の「第」ってつけるの?

感覚でわかるシリーズ。 今回は、 条文を引用するときに、なぜいちいち「第〇条」の「第」ってつけるの? です。 例えば、「民法第94条第2項」とか、いちいち「第」ってつけるのめんどくさい!「民法94条2項」でいいじゃん!って思いますよね。 答えは簡単。条文には”枝番号”というのがついているときがあって、その条文を引用するときに、「第」ってつけないと困るからです。 どういうことかというと、「刑事訴訟法第37条の3第2項」と引用したいときに(←この37条の3、のうち、「の3」という部分が枝番号です)、「第」がな ...

法令用語の基本|「~と認めるとき」と「おそれがあるとき」の意味合い

今回は、法令用語ということで、「認める」と「おそれがある」を見てみたいと思います。 法令用語というのは、法令をつくるときに、慣習的な用語法に従って用いられる用語のことです(日常用語とは異なる独特の意味がある)。当ブログでは、法令用語のうち、契約書などを読み書きするときにも役立ちそうなものをピックアップしています。 「認める」や「おそれがある」は、条件文にある要件の認定に影響を与える可能性もあり得ますので、いま一度、まとめて意味をチェックしてみたいと思います。 ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行 ...

02

裁判業務

法律コンテンツのうち裁判業務でよく使うような領域の話を取り上げ、一般民事(個人向け)に関する記事としてまとめています。

最判令和2年7月21日|リツイート事件最高裁判決と最近の裁判例

一週間ぐらい前の判決になりますが、リツイートの法的責任に関連する最高裁判決がありました。 これは、リツイートのアカウントにも発信者情報の開示請求を認めたところが話題になっていたものです。 また、もう少し前にはリツイートに名誉毀損の成立を認めた高裁判決も出ていましたので、本記事では、この最近の2つの司法判断について見てみたいと思います。 なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。 最判令和2年7月21日-リツイートにも開示請求を認めた事例 判決の内容 ニュースとしては、たとえばこちら。一審 ...

発信者情報開示制度の改正論|11月最終取りまとめ案

ネット誹謗中傷の問題に関して、発信者情報開示制度の改正論が引き続き注目されていますが、総務省の「発信者情報のあり方研究会」から、先日、11月を目途と言われていた最終取りまとめの案が出されていました。 ニュースとしては、たとえばこちら。 ▽ネット中傷、訴訟しなくても投稿者を開示 総務省が検討|朝日新聞デジタルhttps://www.asahi.com/articles/ASNCD6G17NCDULFA018.html 最終とりまとめ(案)の原文はこちらから。 ▽発信者情報開示の在り方に関する研究会(第10回 ...

暴力団対策法|暴対法で禁止されている「準暴力的要求行為」とは

今回は、暴力団対策法(暴対法)ということで、暴対法で禁止されている行為のうち準暴力的要求行為について見てみたいと思います。 前の記事では、指定暴力団員による暴力的要求行為について解説しました。暴力団員による不当な要求が禁止されていることはわかったとして、では暴力団員でなければ関係ないのでしょうか。 実は、暴対法には一般人も含めて対象となる準暴力的要求行為の禁止という規定があります(法12条の5)。本記事は、この準暴力的要求行為について、具体的にどんな人がどんなことをすると違法となるのかを解説します。 では ...

03

時事・コラム

法律に関する時事ネタやニュースの記事、徒然に思いついた法律コラムなどをまとめています。

最判令和2年7月21日|リツイート事件最高裁判決と最近の裁判例

一週間ぐらい前の判決になりますが、リツイートの法的責任に関連する最高裁判決がありました。 これは、リツイートのアカウントにも発信者情報の開示請求を認めたところが話題になっていたものです。 また、もう少し前にはリツイートに名誉毀損の成立を認めた高裁判決も出ていましたので、本記事では、この最近の2つの司法判断について見てみたいと思います。 なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。 最判令和2年7月21日-リツイートにも開示請求を認めた事例 判決の内容 ニュースとしては、たとえばこちら。一審 ...

感覚でわかる規約づくり|免責条項の無効って結局どうなってるの?

感覚でわかるシリーズ。 今回は、規約づくりと消費者契約法について。 規約づくりと消費者契約法(免責条項の無効) 消費者契約(B to C)の規約をつくるとき、事業者になるだけ有利な内容を考えるとしても、あんまり都合のいいことばかり書きすぎると何らかの法令に抵触することがあるので、気をつけないとなー、というのが頭にあるものです。 その代表例が消費者契約法で、なかでも免責条項の無効を定める法8条は、重要といっていいでしょう。 しかし、長いんですよねこれが。 ▽消費者契約法8条 クリックで開きます (事業者の損 ...

名称の権利化とブランディング戦略(前編)|お金配りと商標権

今回は、名称の権利化とブランディング戦略、という話を書いてみたいと思います。 名称の法的保護 名称の法的保護といえば商標権です。 そうすると、商標って法律の話でしょ、法務さんお願いね、インハウスローヤーもいるしヨロシクね…、みたいな感じになりがちなこともあるかなと思いますが、本来、そういう話だけではないです。 名称の権利化っていうのは、経営戦略の話と密接に絡んでいると思うんですよね。潜在的な可能性も含めてどの方面に進出し、そのうちどの方面に重点的にコストをかけるか、という選択の問題が発生するためです。 で ...

04

転職・開業

弁護士の転職に関する記事をまとめています。インハウス転職後の話や、弁護士像、開業トピックなども。

【弁護士の転職】転職エージェント選び|新しい転職サービス

今回は、管理人自身の転職活動のことを思い出しつつ、比較的新しい転職サービスについて見てみたいと思います。 3回目の転職活動では、分野特化型や一般型の転職エージェントに加えて、比較的新しい転職サービスにもちょっとだけ手を出してみました。 未利用のものも含めて、知っているものを並べてみたいと思います。まあ、ネット検索すればわかることですし、もう知ってるよ、という方も多いかもしれませんが、一応。。。 ビズリーチ(bizreach) 実際使ってみて特徴的だったのは、やっぱりビズリーチかなと。 ▽ 選ばれた人だけの ...

【弁護士の転職】職務経歴書の書き方③|注意点-悪目立ちすることはやめておこう

今回は、弁護士の転職ということで、最初の転職の頃のお悩み、職務経歴書の書き方について書いてみたいと思います。 職務経歴書の書き方について、当ブログでは、 ① 内容面② 形式面③ 注意点④ 採用側から見た景色 の4つの記事に分けて書いています。 本記事は、3つめの、③注意点についてです。 注意点ー悪目立ちすることはやめておこう 例1)長すぎる職務経歴書 長すぎる職務経歴書は、悪目立ちするのでやめておいた方がよいと思います。 管理人が見たことがあるものの中では、7~8ページ書いているものがありましたが、さすが ...

インハウスローヤーはおもしろくない?|消極的〇〇の話

最近Twitter等を見ていると、インハウスをやっている人はみなつまらないと言っているとか、充実感を感じていないとか、面白くないと言っている、という評をわりとよく見かけます。 世間的にはそういうもんなんだ…と思ったので、これとはまたちょっと違う個人的意見を書いてみたいと思います。 インハウスローヤーはおもしろくない? 管理人はインハウスを面白いと思っているので感覚的によくわからないですし、実際インハウスが面白くないというのを直接聞いたことがないのでよくわからないものの、こういう評を見かけたときにまず思った ...

05

others(その他)

日記・雑記・回顧などをまとめています。

旧司的ノウハウ③|論証及び論証パターン

第3回。今回は論証の仕方と論証パターンとの付き合い方について。 旧司法試験のノウハウ (1)趣旨から書くこと 論証の仕方は、とにかく趣旨に遡って書くことです。すいません大したことなくて(汗)。 基本的に論点というのは条文にない問題か、条文にあるがはっきりしない問題(主として要件・効果について)だと思います。だから、初めて直面する法的問題について、「そもそもこれって何のためにあるんだっけ?」とか「そもそもこれって法的性質は何なんだったっけ?」ということに立ち返って、それから具体的問題に降りてくるわけです。 ...

法学部を目指す高校生へ|進路の探し方

最近、依頼者の息子さんが高校生で進路を考えている時期とのことで(法学部も視野に入れているとのこと)、お話を聞かせてやってくれないかとお願いがあり、自分の高校の後輩であったこともあって、OBとして少し時間をとって話をしてみました。 いまは法学部のほかにロースクールというのがあってね、とか、法律の仕事ってこんなのがあるよ、とか。 そのときあまり上手く話せなかったので(下記リンク記事参照)、このブログでリベンジというか、罪ほろぼしをしたいなと思います。 あまり法学部とは関係ないですが、まずは進路の探し方からだろ ...

旧司的ノウハウ⑤|一読了解型答案

第5回。 一読了解型答案とは何か?何に気をつけて書けばそのようになるのか? 旧司法試験のノウハウ 一読了解型とはその名の通り、一回読んだだけで内容が頭に入ってくる答案のことです。 読み手にとっては読むのが楽であり心証もよく、書き手にとっては読み返されるおそれが低くボロがばれにくい、という効用があるものです。 私は心証の問題というのは、 心証が良くても直接そこに点数がつくわけではないが、加点は素直になされ減点はされにくくなる 心証が悪くても直接それで点数を引かれるわけではないが、加点はされにくくなり減点はさ ...

What is this site ?このサイトについて

このサイトはどんなサイト?

イソ弁・インハウスローヤー(企業内弁護士)・独立開業など色々やってきた管理人が、いち法律職として見てきた景色を綴るブログです。法律業務の知識や転職経験などをできるだけわかりやすくアウトプットしています。

よく読まれている記事

- 本日

- 週間

- 月間

タグ

Other Mediaその他のメディア

YouTube-法律ファンライフ-

【動画の概要】

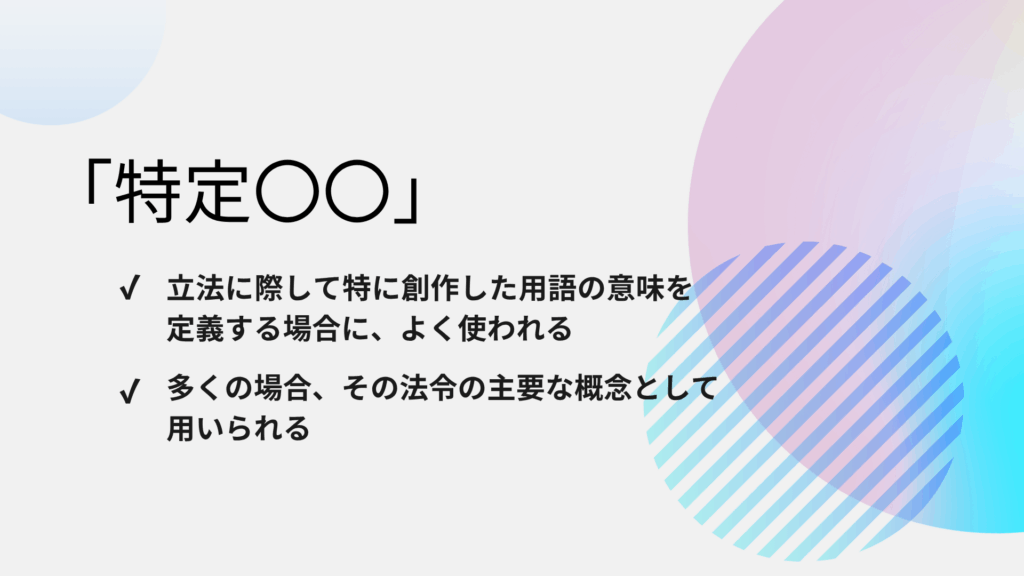

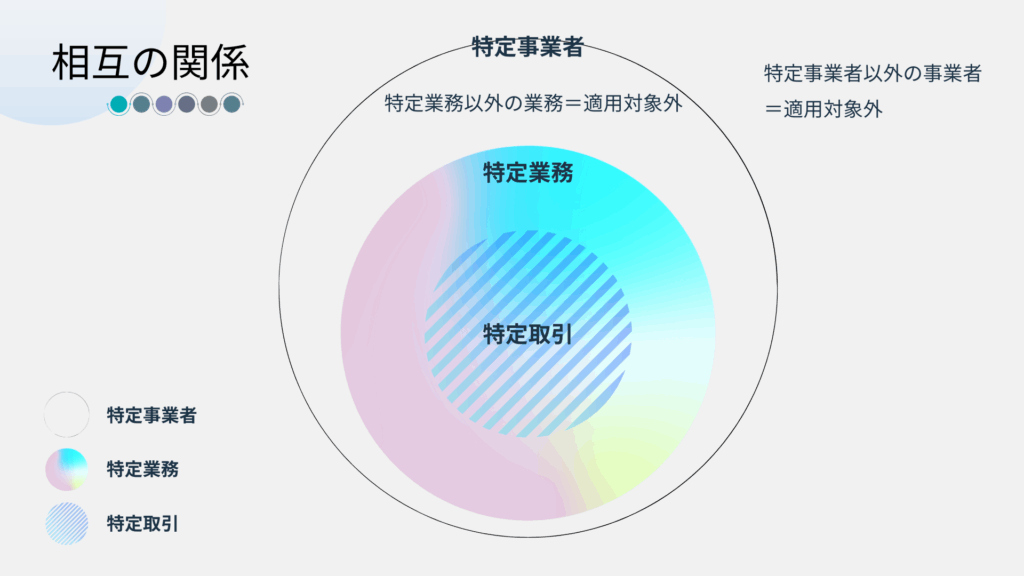

この動画では、「特定〇〇」の一般的な用法について触れた後、犯罪収益移転防止法(マネロン防止法とでもいうべき法律)における「特定事業者」「特定業務」「特定取引」の意味について解説しています。

▼ 続きを読む

「特定〇〇」は、用語の定義づけの際に使われる立法技術です(立法に際して特に創作した用語を定義する場合によく使われる。石毛正純「法制執務詳解《新版Ⅱ》」81頁等参照)。法務にも身近な例としては、「特定商取引法」や「特定電子メール法」などが挙げられます(比較的最近だと、フリーランス法の「特定受託事業者」なども)。

が、実際問題として、普通に日本語として読んだときに意味がわからない(語感から意味が浮かんでこない)というデメリットもあります。その典型のひとつが、犯罪収益移転防止法です。

この法律では、「特定事業者」「特定業務」「特定取引」というふうに、「特定〇〇」という用語が3つも出てきます。内容的には、

”特定事業者は、特定業務のうち特定取引については本人確認をはじめとした取引時確認を行う義務がある”

といった内容になるのですが、普通に日本語として読んだときには全く意味がわかりません。

なので、こういうときは、ひとまず語感から意味を想像することは諦めて、「適用対象〇〇」という位の意味で捉えておいて、少し理解が進んでから「こういう意味で”特定”なんだな」という形で自分の中に落とし込むのがスムーズだと思う、という話をしています。

note-法律ファンライフ NOTE-

サクッと法律トピック

サクッと法律ニュース