今回は、犯罪収益移転防止法ということで、特定取引(※士業者の特定取引を除く)について見てみたいと思います。

ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。

メモ

このカテゴリーでは、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。

ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。

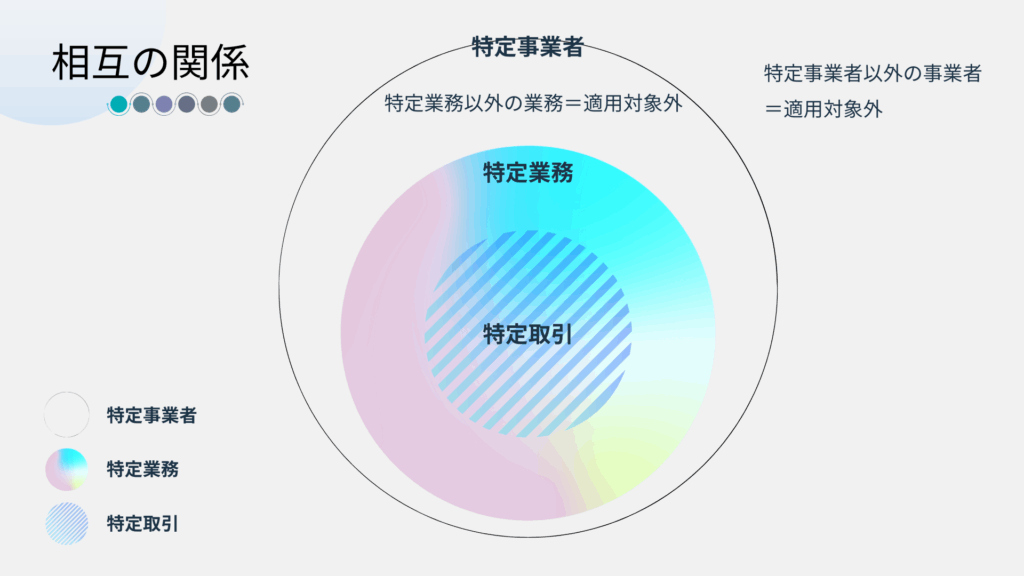

特定取引とは(法4条1項→別表下欄→令7条1項)

特定取引とは、規制の対象となる特定業務のうち、本人確認を含む取引時確認の対象となる業務のことです。

要するに、「特定業務」に該当すると犯収法上の義務を負うわけですが、さらにそのうちの「特定取引」に該当すると、犯収法上の義務のなかでも最も重要な「取引時確認」の対象となる、という感じです(管理人的な理解の仕方)。

はじめに、特定取引をざっくり整理しておくと、以下のようになります(「犯罪収益移転防止法の概要」別表7「特定事業者の特定業務と特定取引」など参照)。

| 類型 | 特定事業者(法2条2項) | 特定取引 |

| ① | 金融機関等(1号~38号) | 預貯金契約の締結、200万円を超える大口現金取引など |

| ② | ファイナンスリース事業者(39号) | 1回の賃貸料が10万円を超えるファイナンスリース契約の締結 |

| ③ | クレジットカード事業者(40号) | クレジットカード交付契約の締結 |

| ④ | カジノ事業者(41号) | チップの交付又は付与をする取引など |

| ⑤ | 宅地建物取引業者(42号) | 宅地建物の売買契約の締結又はその代理若しくは媒介 |

| ⑥ | 宝石・貴金属等取扱事業者(43号) | 代金の支払が現金で200万円を超える宝石・貴金属等の売買契約の締結 |

| ⑦ | 郵便物受取サービス業者(44号) | 郵便物受取サービス役務提供契約の締結 |

| 電話受付代行業者(44号) | 電話受付代行業務役務提供 | |

| 電話転送サービス事業者(44号) | 電話転送サービス業務 | |

| ⑧ | 士業者(45号~49号) | 特定受任行為の代理等 |

条文も確認してみます。特定業務の定義は、法4条1項の中で出てきます。

▽犯収法4条1項

(取引時確認等)

第四条 特定事業者(第二条第二項第四十五号に掲げる特定事業者(第十二条において「弁護士等」という。)を除く。以下同じ。)は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務(以下「特定業務」という。)のうち同表の下欄に定める取引(次項第二号において「特定取引」といい、同項前段に規定する取引に該当するものを除く。)を行うに際しては、主務省令で定める方法により、当該顧客等について、次の各号(第二条第二項第四十六号から第四十九号までに掲げる特定事業者にあっては、第一号)に掲げる事項の確認を行わなければならない。

一~四 (略)

ということで、結局、特定事業者ごとに別表の下欄(以下の表の右の列)に記載がある、という定め方になっています。

▽犯収法別表(第四条関係)

ただ、このように別表の右欄を見ても全部「その他の政令で定める取引」となっているので、結局、施行令7条に飛んでいくことになります。

▽犯収法施行令7条1項(※改行や○付けは管理人による)

(金融機関等の特定取引)

第七条 次の各号に掲げる法の規定に規定する政令で定める取引は、

○当該各号に定める取引(法第三条第三項に規定する犯罪収益移転危険度調査書に記載された当該取引による犯罪による収益の移転の危険性の程度を勘案して簡素な顧客管理を行うことが許容される取引として主務省令で定めるものを除く。以下この項において「対象取引」という。)

及び

○対象取引以外の取引で、疑わしい取引(取引において収受する財産が犯罪による収益である疑い又は顧客等が取引に関し組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第十条の罪若しくは国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)第六条の罪に当たる行為を行っている疑いがあると認められる取引をいう。第九条第一項及び第十三条第二項において同じ。)その他の顧客管理を行う上で特別の注意を要するものとして主務省令で定めるもの

とする。

一~六 (略)

つまり、略して書くと、特定取引とは、

- 施行令7条1項各号に列挙する対象取引(簡素な顧客管理を行うことが許容される取引を除く)

- 疑わしい取引その他の顧客管理を行う上で特別の注意を要するもの(「特別の注意を要する取引」と呼ばれる)

となっています(①+②)。

②の「特別の注意を要する取引」は平成26年改正によって後から加わったものですが、①の「対象取引」は制定当初からあったもので、特定取引の中心的な内容です。

対象取引(施行令7条1項各号)

対象取引というのは、特定事業者ごとに、取引時確認の対象となるべき取引を施行令7条1項各号に列挙したもの、という感じです(管理人的な理解の仕方)。

ここから、「簡素な顧客管理を行うことが許容される取引」は除かれる、というふうになっています。その取引は、規則4条1項で定められています。

▽犯収法規則4条1項

(簡素な顧客管理を行うことが許容される取引)

第四条 令第七条第一項に規定する簡素な顧客管理を行うことが許容される取引として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる取引とする。

一~十三 (略)

以下、特定事業者のグループごとに、もう少し詳しく見てみます。

①金融機関等の対象取引(1号)

金融機関等(法2条2項1号~38号)の対象取引は、施行令7条1項のうち、1号に定められています。

イ~ユまで39個あるので、以下ではパネルにしています(クリックで開きます)。

▽犯収法施行令7条1項1号

一 法別表第二条第二項第一号から第三十八号までに掲げる者の項 次のいずれかに該当する取引

イ~ユ (略)

簡略化すると、以下のような感じになります。

金融機関等の「対象取引」

| 施行令7条1項1号 | 金融機関等の対象取引 |

|---|---|

| イ | 預貯金の受入れを内容とする契約の締結(要するに口座開設) |

| ロ | 定期積金等の受入れを内容とする契約の締結 |

| ハ | 信託に係る契約の締結 |

| ニ | 信託行為など、信託の受益者との間の法律関係の成立 |

| ホ | 保険契約の締結 |

| ヘ | 共済に係る契約の締結 |

| ト | 保険契約や共済に係る契約に基づく年金、満期返戻金、解約返戻金などの支払 (保険金などの支払は含まない) |

| チ | 保険契約又は共済に係る契約の契約者の変更 |

| リ | 金融商品取引業に該当する取引を内容とする契約の締結 |

| ヌ | 投資助言・代理業及び投資運用業に係る契約の締結 |

| ル | 有価証券の貸借又はその媒介・代理を行うことを内容とする契約の締結 |

| ヲ | 無尽に係る契約の締結 |

| ワ | 不動産特定共同事業契約の締結又はその媒介・代理 |

| カ | 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介を内容とする契約の締結 |

| ヨ | 前払式支払手段記録口座の開設を行うことを内容とする契約の締結 |

| タ | 電子決済手段(法定通貨に価値を連動させるタイプのステーブルコイン)の交換等を反復継続して行うこと等を内容とする契約の締結 |

| レ | 電子決済手段の交換等であって、その電子決済手段の価額が10万円を超えるもの |

| ソ | 顧客の電子決済手段を依頼に基づいて移転させる行為であって、その電子決済手段の価額が10万円を超えるもの |

| ツ | 電子的決済手段の仲介者として資金移動業者を代理して未達債務に係る債権の増加・減少を反復継続して行うことを内容とする契約の締結 |

| ネ | 電子的決済手段の仲介者として資金移動業者を代理して未達債務に係る債権を減少させる行為であって、その減少の額が10万円を超えるもの |

| ナ | 電子的決済手段の仲介者として銀行を代理して預金債権の増加・減少を反復継続して行うことを内容とする契約の締結 |

| ラ | 電子的決済手段の仲介者として銀行を代理して預金債権を減少させる行為であって、その減少の額が10万円を超えるもの |

| ム | 電子的決済手段の仲介者として信用金庫を代理して預金債権の増加・減少を反復継続して行うことを内容とする契約の締結 |

| ウ | 電子的決済手段の仲介者として信用金庫を代理して預金債権を減少させる行為であって、その減少の額が10万円を超えるもの |

| ヰ | 電子的決済手段の仲介者として協同組合を代理して預金債権の増加・減少を反復継続して行うことを内容とする契約の締結 |

| ノ | 電子的決済手段の仲介者として協同組合を代理して預金債権を減少させる行為であって、その減少の額が10万円を超えるもの |

| オ | 暗号資産の交換等を反復継続して行うこと等を内容とする契約の締結 |

| ク | 暗号資産の交換等であって、その暗号資産の価額が10万円を超えるもの |

| ヤ | 顧客の暗号資産を依頼に基づいて移転させる行為であって、その暗号資産の価額が10万円を超えるもの |

| マ | 商品先物取引業に該当する取引を内容とする契約の締結 |

| ケ | 現金等の受払取引であって、その取引の金額が200万円を超える取引 現金等の受払取引のうち、為替取引又は自己宛小切手の振出しを伴うものであって、10万円を超える取引 |

| フ | 他の特定事業者が行う為替取引のための預貯金の払戻しで、その金額が10万円を超える取引 |

| コ | 預貯金の口座開設を行うことなく為替取引または自己宛小切手の振出しを反復継続して行うことを内容とする契約の締結 |

| エ | 貸金庫の貸与を行うことを内容とする契約の締結 |

| テ | 社債・株式等の振替を行うための口座の開設を行うことを内容とする契約の締結 |

| ア | 電子債権記録機関が電子記録を行うことを内容とする契約の締結 |

| サ | 保護預りを行うことを内容とする契約の締結 |

| キ | 200万円を超える外貨両替、200万円を超える旅行小切手(トラベラーズチェック)の売買 |

| ユ | 外国銀行の業務の代理又は媒介として行う預貯金の受入れのための契約の締結などの取引 |

ここから、「簡素な顧客管理を行うことが許容される取引」が除外されます。規則4条1項です。

金融機関等については、1号~9号になります。全ての取引に共通の13号(国、地方公共団体、破産管財人等との取引)もあります。

▽犯収法規則4条1項1号~9号

②ファイナンスリース事業者の対象取引(2号)

ファイナンスリース事業者(法2条2項39号)の対象取引は、令7条1項のうち、2号に定められています。

▽犯収法施行令7条1項2号

二 法別表第二条第二項第三十九号に掲げる者の項 同項に規定する賃貸借契約の締結

ここから、簡素な顧客管理を行うことが許容される取引が除外されます。規則4条1項の10号です。全ての取引に共通の13号(国、地方公共団体、破産管財人等との取引)もあります。

▽犯収法規則4条1項10号

十 令第七条第一項第二号に定める取引のうち、賃貸人が賃貸を受ける者から一回に受け取る賃貸料の額が十万円以下のもの

「賃貸人」というのはリース業者(いわゆるレッサー)、「賃借人」というのはユーザー(いわゆるレッシー)のことです。

まとめると、以下のようになります。

| 特定事業者 | 対象取引 | 対象取引から除外される取引 |

|---|---|---|

| ファイナンスリース業者 | ファイナンスリース契約の締結 ※途中解約できないもの等であって、賃借人が賃貸物品の使用にともなう利益を享受し、かつ、費用を負担するものをいう | ・賃貸人(レッサー)が賃借人(レッシー)から1回に受け取る賃貸料の額が10万円以下の取引 ・国、地方公共団体、破産管財人等との取引 |

③クレジットカード事業者の対象取引(3号)

クレジットカード事業者(法2条2項40号)の対象取引は、令7条1項のうち、3号に定められています。

▽犯収法施行令7条1項3号

三 法別表第二条第二項第四十号に掲げる者の項 同項に規定する契約の締結

どういう契約かについては法2条2項40号に長い文章が書かれていますが、要するに、クレジットカード交付契約の締結のことです。

ここから、簡素な顧客管理を行うことが許容される取引が除外されます。クレジットカード事業者については、全ての取引に共通の13号(国、地方公共団体、破産管財人等との取引)のみです。

まとめると、以下のようになります。

| 特定事業者 | 対象取引 | 対象取引から除外される取引 |

|---|---|---|

| クレジットカード事業者 | クレジットカード交付契約の締結 | 国、地方公共団体、破産管財人等との取引 |

④カジノ事業者の対象取引(4号)

カジノ事業者(法2条2項41号)の対象取引は、令7条1項のうち、4号に定められています。

▽犯収法施行令7条1項4号

四 法別表第二条第二項第四十一号に掲げる者の項 次のいずれかに該当する取引

イ 特定資金移動業務(特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)第二条第八項第二号イに規定する特定資金移動業務をいう。ホにおいて同じ。)又は特定資金受入業務(同号ロに規定する特定資金受入業務をいう。ニ及びホにおいて同じ。)に係る口座の開設を行うことを内容とする契約の締結

ロ 特定資金貸付契約(特定複合観光施設区域整備法第七十三条第十項に規定する特定資金貸付契約をいう。ホにおいて同じ。)の締結

ハ チップ(特定複合観光施設区域整備法第七十三条第六項に規定するチップをいう。以下ハにおいて同じ。)の交付若しくは付与又は受領をする取引(第三項第十二号において「チップ交付等取引」という。)であって、当該取引に係るチップの価額が三十万円を超えるもの

ニ 特定資金受入業務に係る金銭の受入れ

ホ 特定資金受入業務に係る金銭の払戻し(特定資金移動業務に係る為替取引を伴うものを除く。)、特定資金貸付契約に係る債権の弁済の受領(特定複合観光施設区域整備法第二条第八項第二号イに規定するカジノ管理委員会規則で定める金融機関が行う為替取引(口座間の金銭の移動に係るものに限る。)を伴うものを除く。)又は同号ニに掲げる業務に係る金銭の両替(第三項第十三号において「カジノ関連金銭受払取引」という。)であって、当該取引の金額が三十万円を超えるもの

ヘ カジノ行為関連景品類(特定複合観光施設区域整備法第二条第十三項に規定するカジノ行為関連景品類をいい、同項第一号に掲げるものに限る。以下ヘ及び第三項第十四号において同じ。)の提供であって、当該提供に係るカジノ行為関連景品類の価額が三十万円を超えるもの

簡略化すると、以下のような感じになります。

- 特定資金移動業務または特定資金受入業務に係る口座の開設を内容とする契約の締結(イ)

★「特定資金移動業務」とは、カジノ事業の顧客口座とその顧客が指定する預貯金口座との間の送金業務のこと

★「特定資金受入業務」とは、カジノ事業の顧客から顧客の金銭を受け入れる業務のこと - 特定資金貸付契約の締結(ロ)

★「特定資金貸付契約」とは、カジノ事業者がカジノ事業の顧客に対して金銭を貸し付ける契約 - チップの取引のうち、その取引に係るチップの価額が30万円を超えるもの(ハ)

- 特定資金受入業務に係る金銭の受入れ(ニ)

- 特定資金受入業務に係る金銭の払戻し、特定資金貸付契約に係る債権の弁済の受領(法定の金融機関による為替取引を伴うものを除く)、または金銭の両替であって、その取引の金額が30万円を超えるもの(ホ)

- カジノ行為関連景品類の提供のうち、景品類の価額が30万円を超えるもの(ヘ)

ここから、簡素な顧客管理を行うことが許容される取引が除外されます。カジノ事業者については、全ての取引に共通の13号(国、地方公共団体、破産管財人等との取引)のみです。

まとめると、以下のようになります。

| 特定事業者 | 対象取引 | 対象取引から除外される取引 |

|---|---|---|

| カジノ事業者 | ・特定資金移動業務または特定資金受入業務に係る口座の開設を内容とする契約の締結 ・特定資金貸付契約の締結 ・チップの取引のうち、その取引に係るチップの価額が30万円を超えるもの ・特定資金受入業務に係る金銭の受入れ ・特定資金受入業務に係る金銭の払戻し、特定資金貸付契約に係る債権の弁済の受領、または金銭の両替であって、その取引の金額が30万円を超えるもの ・カジノ行為関連景品類の提供のうち、景品類の価額が30万円を超えるもの | 国、地方公共団体、破産管財人等との取引 |

⑤宅地建物取引業者の対象取引(5号)

宅地建物取引業者(法2条2項42号)の対象取引は、令7条1項のうち、5号に定められています。

▽犯収法施行令7条1項5号

五 法別表第二条第二項第四十二号に掲げる者の項 同項に規定する売買契約の締結又はその代理若しくは媒介

ここから、簡素な顧客管理を行うことが許容される取引が除外されます。宅地建物取引業者については、全ての取引に共通の13号(国、地方公共団体、破産管財人等との取引)のみです。

まとめると、以下のようになります。

| 特定事業者 | 対象取引 | 対象取引から除外される取引 |

|---|---|---|

| 宅地建物取引業者 | 宅地建物の売買契約の締結又はその代理若しくは媒介業務 | 国、地方公共団体、破産管財人等との取引 |

なお、売買に関する業務のほか、日常でも住居の賃貸などで不動産業者のお世話になるように、賃貸の媒介業務なども宅地建物取引業(以下「宅建業」)にあたりますが、犯収法上の特定業務には含まれていません(=宅建業法の適用はあるが、犯収法上の義務は課されない)。

つまり、宅建業(宅建業法2条2号)とは何かというと、以下の表のようになっています。

宅建業の定義

| 自ら | 代理・媒介 | |

|---|---|---|

| 売買 | ○ | ○ |

| 交換 | ○ | ○ |

| 賃貸 | ✕ | ○ |

そして、〇が宅建業にあたる部分になりますが、このうち黄色ハイライトにしている部分のみが、犯収法上の特定業務にあたるということです。

このあたりについては、不動産流通推進センターの以下サイトにある宅建業者のためのハンドブック(第4版⑵)の該当部分(第1分冊にあります)がわかりやすいと思いますので、必要であれば参照をおすすめします。

⑥貴金属等取扱業者の対象取引(6号)

貴金属等取扱業者(法2条2項43号)の対象取引は、令7条1項のうち、6号に定められています。

▽犯収法施行令7条1項6号

六 法別表第二条第二項第四十三号に掲げる者の項 その代金の額が二百万円を超える貴金属等(法第二条第二項第四十三号に規定する貴金属等をいう。以下同じ。)の売買契約の締結

代金の額が200万円を超える貴金属等の売買契約の締結です。貴金属等の売買というと、古物商(古物営業法)が思い浮かびますが、中古品かどうかは関係ありません。

ここから、簡素な顧客管理を行うことが許容される取引が除外されます。規則4条1項の11号です。全ての取引に共通の13号(国、地方公共団体、破産管財人等との取引)もあります。

▽犯収法規則4条1項11号

十一 令第七条第一項第六号に定める取引のうち、代金の支払の方法が現金以外のもの

まとめると、以下のようになります。

| 特定事業者 | 対象取引 | 対象取引から除外される取引 |

|---|---|---|

| 貴金属等取扱業者 | 代金の額が200万円を超える宝石・貴金属等の売買契約の締結 | ・代金の支払の方法が現金以外のもの ・国、地方公共団体、破産管財人等との取引 |

なお、「貴金属等」とは、金、白金その他の政令で定める貴金属若しくはダイヤモンドその他の政令で定める宝石又はこれらの製品のことです(法2条2項43号)。

⑦郵便物受取サービス業者、電話受付代行業者、電話転送サービス事業者の対象取引(7号)

郵便物受取サービス業者、電話受付代行業者、電話転送サービス事業者(法2条2項44号)の対象取引は、令7条1項のうち、7号に定められています。

▽犯収法施行令7条1項7号

七 法別表第二条第二項第四十四号に掲げる者の項 同項に規定する契約の締結

これらの事業者の対象取引は、要するに各役務提供契約の締結のことです。

ここから、簡素な顧客管理を行うことが許容される取引が除外されます。規則4条1項の12号です。全ての取引に共通の13号(国、地方公共団体、破産管財人等との取引等)もあります。

▽犯収法規則4条1項12号

十二 令第七条第一項第七号に定める取引のうち、次に掲げるもの

イ 電話を受けて行う業務に係るものであって、電話による連絡を受ける際には法第二条第二項第四十四号に掲げる特定事業者のうち顧客宛ての電話を受けてその内容を当該顧客に連絡する役務を提供する業務を行う者であることが容易に判別できる商号その他の文言を明示する旨をその内容に含む契約の締結(当該内容が当該契約に係る契約書に記載されている場合に限る。)

ロ 電話(ファクシミリ装置による通信を含む。)を受けて行う業務であって、商品、権利若しくは役務に関する説明若しくは相談又は商品、権利若しくは役務を提供する契約についての申込みの受付若しくは締結を行う業務に係る契約の締結

要するに、

- 電話による連絡を受ける際に代行業者の商号等を明示する条項を含む契約の締結

→つまり、電話をかけてきた人が「あ、これ電話代行(or電話転送)サービスなんだな」とわかるようにする契約内容になっているということ - コールセンター業務等の契約の締結

は除く、ということです。

まとめると、以下のようになります。

| 特定事業者 | 対象取引 | 対象取引から除外される取引 |

|---|---|---|

| 郵便物受取サービス業者 | 郵便物受取サービスの役務提供契約の締結 | 国、地方公共団体、破産管財人等との取引 |

| 電話受付代行業者 | 電話受付サービスの役務提供契約の締結 | ・電話による連絡を受ける際に代行業者の商号等を明示する条項を含む契約の締結 ・コールセンター業務等の契約の締結 ・国、地方公共団体、破産管財人等との取引等 |

| 電話転送サービス事業者 | 電話転送サービスの役務提供契約の締結 | ・電話による連絡を受ける際に代行業者の商号等を明示する条項を含む契約の締結 ・コールセンター業務等の契約の締結 ・国、地方公共団体、破産管財人等との取引等 |

敷居値の判定(令7条3項、規則4条2項)

敷居値というのは、対象取引に該当するかどうかに関して金額が記載されている場合のその金額のことです。

要するに、意図的に分割して少額にして規制に引っ掛からないようにしているようなものについては、合算して判定する(=規制をかける)、とされています。

先ほど見てきたとおり、金額については、①対象取引に該当するかどうか、②簡素な顧客取引が許容される取引に該当するかどうか、という、2つのレイヤーでそれぞれ出てきていましたが、敷居値の判定は、①については施行令7条3項、②については施行規則4条2項に、それぞれ規定されています。

▽犯収法施行令7条3項:「対象取引」該当性に関する敷居値の判定

3 特定事業者が同一の顧客等との間で二以上の次の各号に掲げる取引を同時に又は連続して行う場合において、当該二以上の取引が一回当たりの取引の金額を減少させるために一の当該各号に掲げる取引を分割したものの全部又は一部であることが一見して明らかであるものであるときは、当該二以上の取引を一の取引とみなして、第一項の規定を適用する。

一 電子決済手段の交換等

二 電子決済手段等取引業に関し管理する顧客等の電子決済手段を当該顧客等の依頼に基づいて移転させる行為

三 資金決済に関する法律第二条第十項第四号の合意に基づき為替取引に関する債務に係る債権の額を減少させる行為

四 銀行法第二条第十七項第一号の合意に基づき預金契約に基づく債権の額を減少させる行為

五 信用金庫法第八十五条の三第二項第一号の合意に基づき預金契約に基づく債権の額を減少させる行為

六 協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の三第二項第一号の合意に基づき預金契約に基づく債権の額を減少させる行為

七 暗号資産の交換等

八 暗号資産交換業に関し管理する顧客等の暗号資産を当該顧客等の依頼に基づいて移転させる行為

九 現金等受払取引

十 預金等払戻し

十一 本邦通貨と外国通貨の両替又は旅行小切手の販売若しくは買取り

十二 チップ交付等取引

十三 カジノ関連金銭受払取引

十四 カジノ行為関連景品類の提供

十五 貴金属等の売買契約の締結

▽犯収法規則4条2項:「簡素な顧客管理が許容される取引」該当性に関する敷居値の判定

2 特定事業者が同一の顧客等との間で二以上の次の各号に掲げる取引を同時に又は連続して行う場合において、当該二以上の取引が一回当たりの取引の金額(第三号に掲げる取引にあっては、賃貸人が賃貸を受ける者から一回に受け取る賃貸料の額)を減少させるために一の当該各号に掲げる取引を分割したものの全部又は一部であることが一見して明らかであるものであるときは、当該二以上の取引を一の取引とみなして、前項の規定を適用する。

一 現金の受払いをする取引で為替取引又は令第七条第一項第一号ケに規定する自己宛小切手の振出しを伴うもののうち、顧客等の預金又は貯金の受入れ又は払戻しのために行うもの

二 現金の受払いをする取引で為替取引を伴うもののうち、商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払のために行われるものであって、当該支払を受ける者により、当該支払を行う顧客等又はその代表者等の、特定金融機関の例に準じた取引時確認並びに確認記録の作成及び保存に相当する措置が行われているもの

三 令第七条第一項第二号に定める取引

特別の注意を要する取引(令7条1項→規則5条)

特別の注意を要する取引は、平成26年改正で特定取引に追加されたものです。

内容的には、要するに、”上記のように類型化された「対象取引」に該当しなくても、マネロンが疑わしいような取引が個別にある場合は、それも取引時確認をするべきだよね”(=特定取引に含ませる)、ということです。

具体的には、

- 疑わしい取引

- 同種の取引の態様と著しく異なる態様で行われる取引

の2つになります。

条文も確認してみます。

▽犯収法規則5条

(顧客管理を行う上で特別の注意を要する取引)

第五条 令第七条第一項及び第九条第一項に規定する顧客管理を行う上で特別の注意を要するものとして主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる取引とする。

一 令第七条第一項に規定する疑わしい取引(第十三条第一項及び第十七条において「疑わしい取引」という。)

二 同種の取引の態様と著しく異なる態様で行われる取引

施行令7条1項に定められている「疑わしい取引」を改めて確認すると、

○取引において収受する財産が犯罪による収益である疑い

又は

○顧客等が取引に関し組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第十条の罪若しくは国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)第六条の罪に当たる行為を行っている疑い

があると認められる取引をいう。

とされています(施行令7条1項柱書の括弧書きの中に書かれている)。

結び

今回は、犯罪収益移転防止法ということで、特定取引について見てみました。

なお、特定事業者のうち士業者の特定取引については、本記事では割愛しています。

[注記]

本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。

本記事の関連動画

犯罪収益移転防止法に関するその他の記事(≫Read More)

主要法令等・参考文献

主要法令等

- 犯罪収益移転防止法(「犯罪による収益の移転防止に関する法律」)

- 施行令(「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令」)

- 施行規則(「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則」)

- 改正事項に関する資料|JAFICホームページ

- 過去に実施したパブリックコメントの結果|JAFICホームページ

参考資料

- 犯罪収益移転防止法の概要(JAFIC)|JAFICホームページ

業界別資料

- 犯罪収益移転防止法に関するよくある質問・回答|全国銀行協会HP

- 犯罪による収益の移転防止に関する法律及び同政省令に関するQ&A|日本証券業協会HP

参考文献

当サイトではアフィリエイトプログラムを利用して商品・サービスを記載しています

参考文献image

※注:上記は「全訂版」の旧版