当ブログの法律記事に関する解説動画(YouTube)をまとめています。

【動画の概要】

この動画では、「特定〇〇」の一般的な用法について触れた後、犯罪収益移転防止法(マネロン防止法とでもいうべき法律)における「特定事業者」「特定業務」「特定取引」の意味について解説しています。

▼ 続きを読む

「特定〇〇」は、用語の定義づけの際に使われる立法技術です(立法に際して特に創作した用語を定義する場合によく使われる。石毛正純「法制執務詳解《新版Ⅱ》」81頁等参照)。法務にも身近な例としては、「特定商取引法」や「特定電子メール法」などが挙げられます(比較的最近だと、フリーランス法の「特定受託事業者」なども)。

が、実際問題として、普通に日本語として読んだときに意味がわからない(語感から意味が浮かんでこない)というデメリットもあります。その典型のひとつが、犯罪収益移転防止法です。

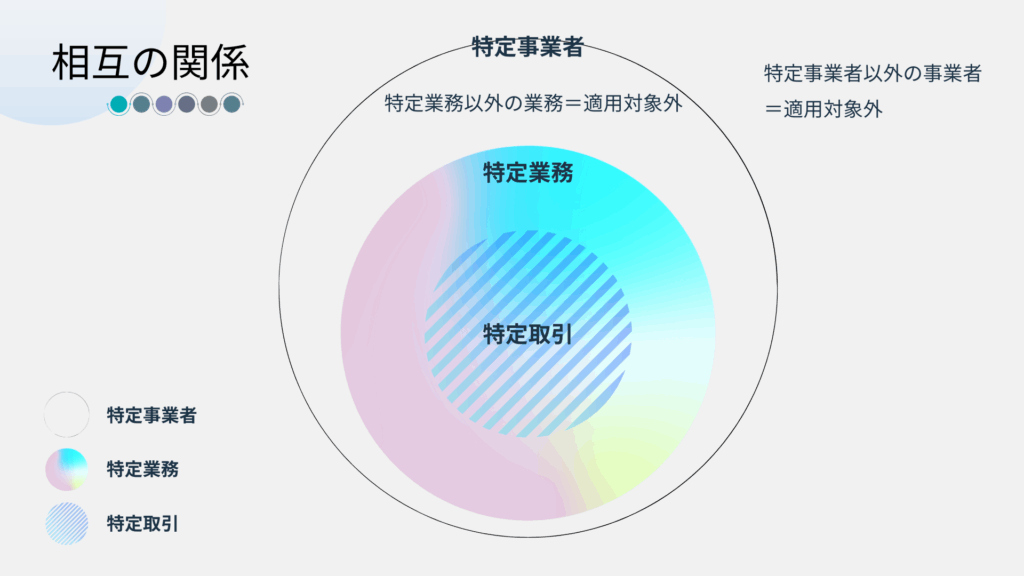

この法律では、「特定事業者」「特定業務」「特定取引」というふうに、「特定〇〇」という用語が3つも出てきます。内容的には、

”特定事業者は、特定業務のうち特定取引については本人確認をはじめとした取引時確認を行う義務がある”

といった内容になるのですが、普通に日本語として読んだときには全く意味がわかりません。

なので、こういうときは、ひとまず語感から意味を想像することは諦めて、「適用対象〇〇」という位の意味で捉えておいて、少し理解が進んでから「こういう意味で”特定”なんだな」という形で自分の中に落とし込むのがスムーズだと思う、という話をしています。

【動画の概要】

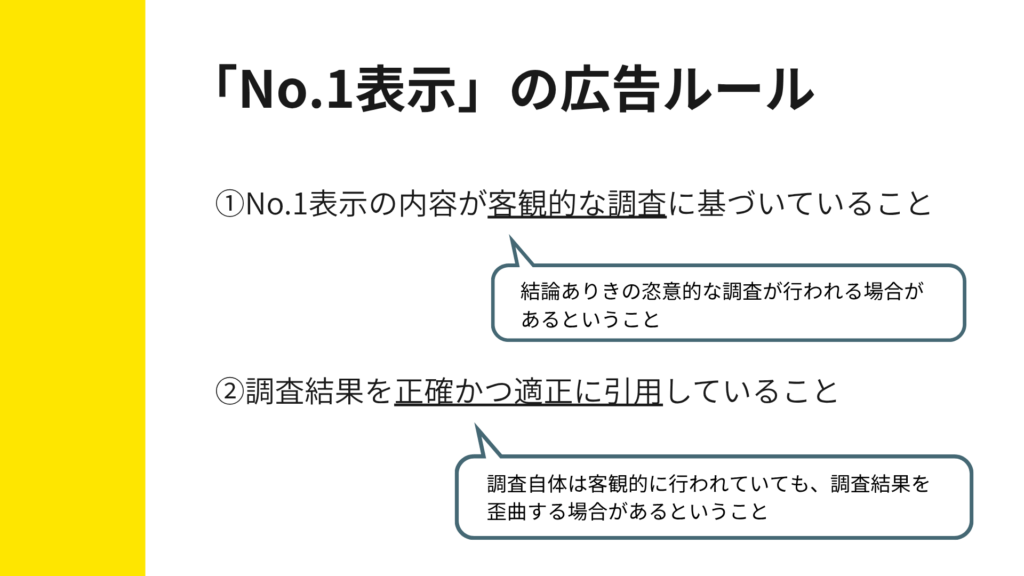

この動画では、「No.1表示」の広告ルールについて解説したあと、もう少し広く「最上級表現」とでもいうべき広告表現について触れています。

▼ 続きを読む

実際問題として、「No.1表示」はプレスリリースやクリエイティブの法務チェックでもかなり頻繁に見かけますし、本来は制作段階でも広告ルールの存在と概要については把握しておくべき話なのだろうと思います(当然のようにやっている企業は別として)。

No.1表示のほか、これより広く「最上級表現」も同じようによく出てきますので(ex.「業界初」「絶対に」など)、現実的にはNo.1表示と最上級表現はセットで気にしておく必要があり、法務担当者は当然としても、プレスリリースの担当者なども一定程度は意識しておくのが本来はベター(マスト?)と思います。

【動画の概要】

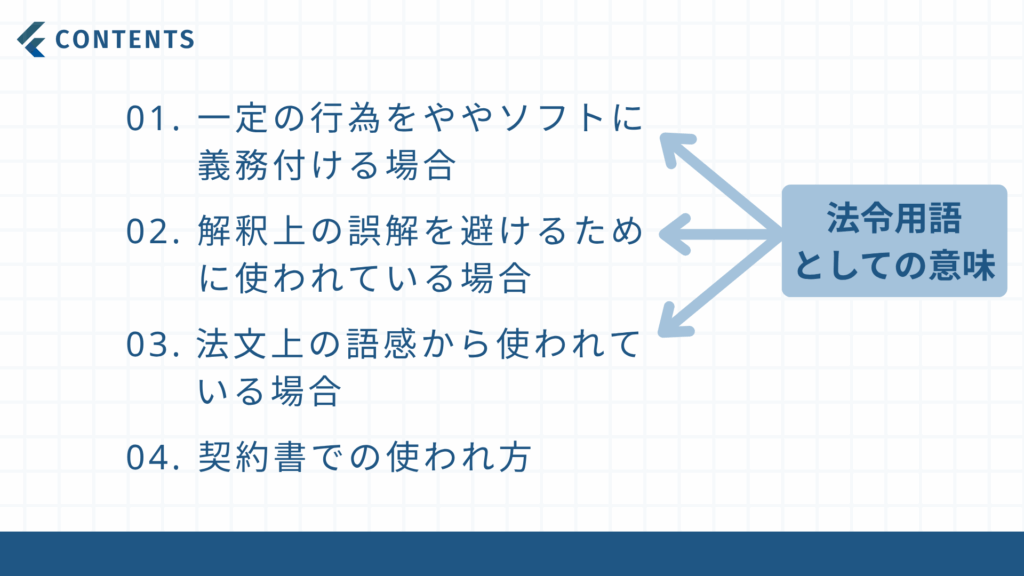

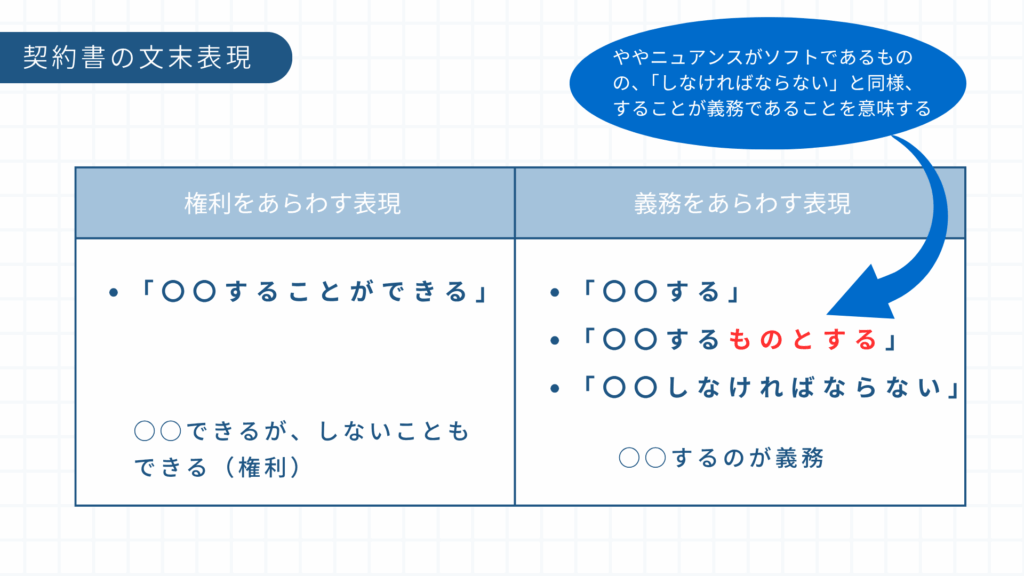

この動画では、「ものとする」という用語について、法令用語としての意味(3つ)と、契約書での一般的な使われ方について解説しており、最後に管理人の個人的な意見にも触れています。

▼ 続きを読む

結局、自社の契約書ひな型や利用規約では、「しなければならない」ばかり使うとキツい感じになるので表現を柔らかくするために使うとか(顧客企業やカスタマーに対してどうなんだろうという意識)、「ものとする」で文末を締めると程よく格調高い感じになるとかで、何となく「ものとする」を多用しがちだと思いますが(管理人の個人的洞察による言語化)、一回意味をちゃんと見ておくのもアリだと思います。

おもしろいもので、物の本(法制執務の本)を紐解くと、立法者が法令用語として使うときも、権限ある行政庁などに対してむやみに「しなければならない」だと、どぎつい感じがするので、というふうに、法務担当者が契約用語として使うときの動機(?)と同じような背景が述べられている箇所もあったりします。もちろん、順序としては法令が先にあって、契約が後なんだと思いますが。

”普段何気なく使っているものの、一度意味を確認してみると意外な発見がある”という意味では、法制執務を見ていくときの典型のような体験ができるので、その意味で、「ものとする」はこの分野の恰好の素材であるように思います(「ものとする」の細かい意味自体は、正直そんなに神経質になる必要はないかな、という程度)。

管理人の個人的意見としては、「ものとする」を使ってはいけないということではなく、意味や成り立ちを踏まえつつ、むやみに使い過ぎないようにすればよいのではないかな(使い方を考えながら使えばよい)というスタンスです。明確さの観点からすると「しなければならない」の方がよい一方で、「ものとする」のような言い回しも生まれるのは、それはそれでそれなりの理由があるわけなので。

【動画の概要】

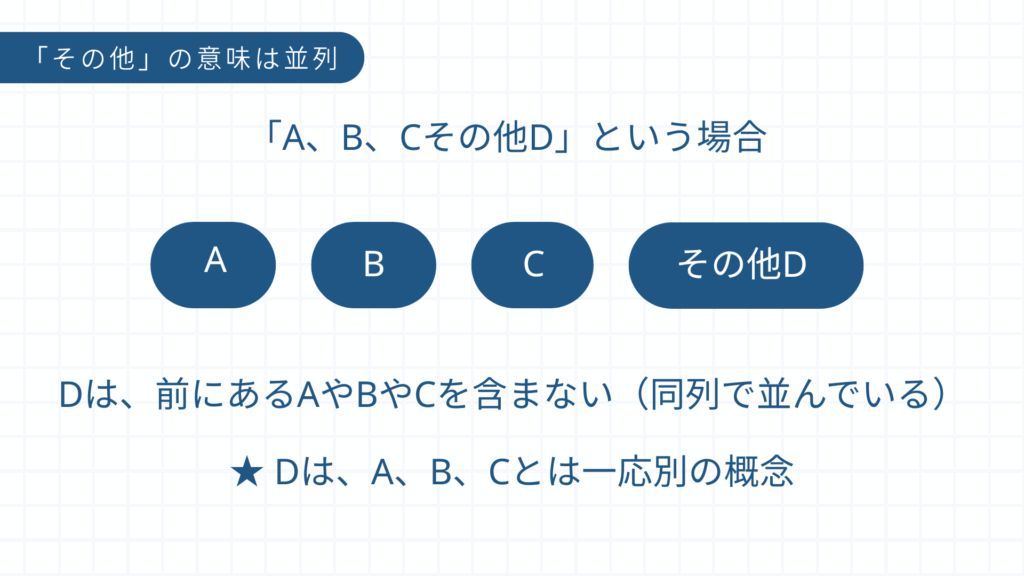

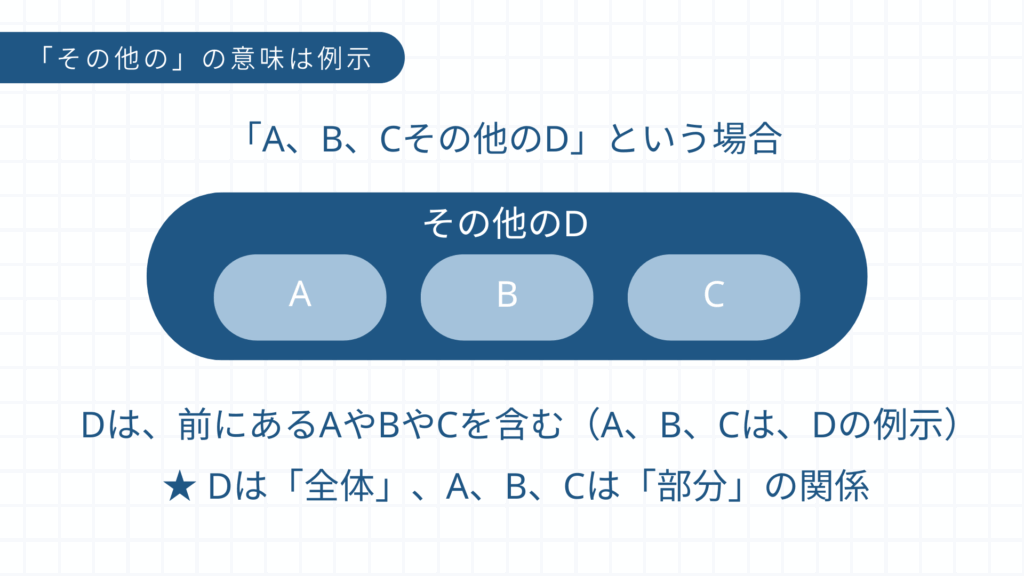

この動画では、「A、B、Cその他D」と「A、B、Cその他のD」は、法令用語としては意味が異なる(書き分けられている)という話と、実際上の違い(実益)としては、下位法令に委任する際に違いが出てくる、という話をしています。

▼ 続きを読む

「その他」と「その他の」の違いは、インターネット検索でもこのテーマの解説が山ほど出てきますので、もうコモディティ化したような感じもする一方、だから何?(so what?)という点についてはあまり触れられていないような気もしますので、そこも押さえておいて損はないかと思います(下位法令に委任する際に違いが出る)。

なお、契約書で使用する際に、概念の広狭に差が出て有利・不利が変わるということはないと思いますが(そのようなニュアンスで語ろうとしていると思われる人も見たことはある)、「A、B、Cその他これらに類するD」と書くか、「A、B、Cその他のD」と書くかで多少の違いが出るようなケースはあるかもしれません(前者の方が絞り気味で、後者の方が広くなりやすい?)。

契約書での使い方について(有利・不利の観点から)明確に論じたものは管理人の知る限りではありませんが、他の法令用語と同じように、意味を踏まえたうえで、ケースに応じてなるだけ適切に使う、という方針で考えておけば十分かと思います。