今回は、広告法務ということで、No.1表示の適法要件のうち「正確かつ適正な引用」について見てみたいと思います。

ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。

メモ

このカテゴリーでは、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。

ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。

No.1表示の適法要件

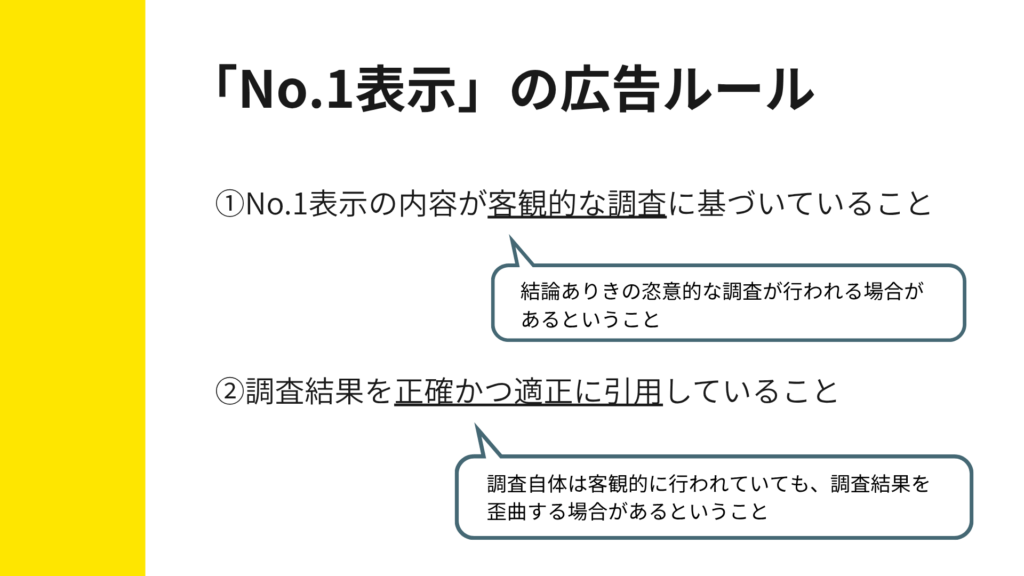

No.1表示が不当表示とならないための要件は、

- No.1表示の内容が客観的な調査に基づいていること

- 調査結果を正確かつ適正に引用していること

- 直近の調査結果に基づいて表示すること

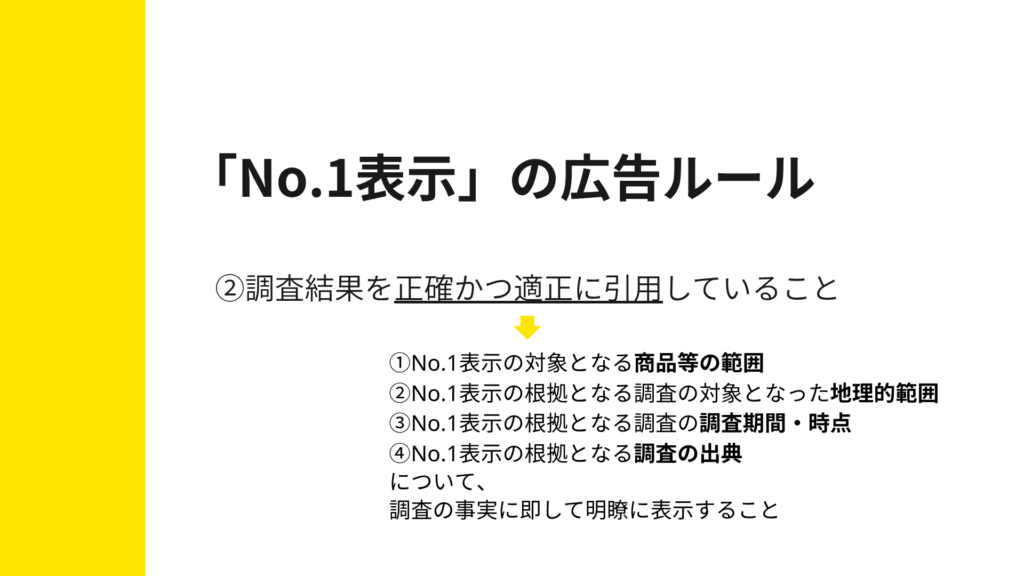

- No.1表示の対象となる(a)商品等の範囲、(b)地理的範囲、(c)調査期間・時点、(d)調査の出典についても、当該調査の事実に即して明瞭に表示すること

の2つとされています。

調査結果を正確かつ適正に引用していることが、2つめの要件です。

これが要件とされているというのは、どういうことなのか?を感覚的にいうと、

調査自体は客観的に行われていても、表示にあたって調査結果が歪曲される場合

がありますが、それはNGですよということです。

正確かつ適正な引用とは

客観的な調査をしていたとしても、表示の内容が調査結果から逸脱してしまえば、結局、誤認を生じさせます。

認識が実際と異なるのが「誤認」です。表示の内容から受け取る消費者の認識が、調査に裏付けられた実際とズレるということです

ですので、表示の内容が調査結果に基づいたものになるよう、適切な引用表示が必要ということです。

▽No.1表示報告書 第4-3-⑵

No.1表示を行うに当たって、客観的な調査を実施していても、実際の表示物におけるNo.1表示が示す内容と根拠となる調査結果との間に乖離がある場合には、景品表示法上問題となる。特に、No.1表示に関して、商品等の範囲、地理的範囲、調査期間・時点等の事項について、事実と異なる表示をすること、明りょうに表示しないこと(例えば、No.1表示と同一視野にはない場合、文字が小さくて見にくい場合、No.1表示が示す内容を理解することが困難な場合等。以下同じ。)等によって、一般消費者に誤認されることになれば、景品表示法上問題となる。

このように、No.1の表示項目として、

- 商品等の範囲に関する表示

- 地理的範囲に関する表示

- 調査期間・時点に関する表示

が挙げられており、これらについて「事実と異なる表示をすること」「明りょうに表示しないこと」が問題とされています。

先に全体を見ておくと、このような感じです。

以下、順に見てみます。

①商品等の範囲

商品等の範囲についての望ましい表示は、

No.1表示の根拠となる調査結果に即して、一般消費者が理解することができるようにNo.1表示の対象となる商品等の範囲を明瞭に表示すること

とされています。

No.1表示報告書では、実際の表示として以下のようなパターンが指摘されています(No.1表示報告書 第5-1-⑴)。

- 実際にNo.1である商品等の範囲が表示されていないもの

- 商品等の範囲が表示されているが、当該範囲を理解することが困難なもの

①は、調査から実際にNo.1といえる商品等の範囲を表示せず、もっと広い範囲での表示にしているということです。

②は、調査から実際にNo.1といえる商品等の範囲が表示されているものの、一般消費者がその内容を理解できないということです(意味がわからない結果、結局、広い範囲でNo.1と誤認する)。

このようにして、調査から実際にNo.1といえる商品の範囲よりも広い範囲で、一般消費者がNo.1と誤認してしまう場合には、不当表示が問題になります。

美容液の売上No.1表示を例に

美容液を例に、以下のような説明がなされています(No.1表示報告書 第5-1-⑵)。

【①のパターン:表示されていない】

例えば、「美容液○○年売上実績No.1」と表示されている場合には、一般消費者は美容液と称する商品全体の中で売上実績がNo.1であると認識し、実際には「中高年向け美容液」等の特定の美容液の中で売上実績がNo.1であったとしても、表示全体から見ても、そのように認識することは考えにくい。

これは上記①のパターンです。調査から実際にNo.1といえる商品等の範囲は「中高年向け美容液」であるのにそれを表示せず、もっと広い範囲で、「美容液○○年売上実績No.1」と表示している、といったケースです。

【②のパターン:理解することが困難】

また、「美容液○○年売上実績No.1」と表示されている場合には、追加的な説明として「△△成分配合美容液売上実績No.1」と表示されていても、一般消費者が「△△成分配合美容液」という商品範囲を理解できないときは、一般消費者は美容液と称する商品全体の中で売上実績がNo.1であると認識するおそれがあると考えられる。

これは上記②のパターンです。たしかに、調査から実際にNo.1といえる商品等の範囲(「△△成分配合美容液売上実績No.1」)を表示しているものの、△△成分配合の意味がわからない、というケースです。

つまり、「△△成分配合」という追加説明を付けたとしても、一般消費者が理解できないときは、やはり追加説明として機能しない、ということです(その結果、結局、美容液と称する商品全体の中で売上実績がNo.1であると誤認する)。

②のパターンに関しては、

特に、関係業界において商品等の範囲に関する基準がない場合には、一般消費者が理解できるような範囲で表示すべきであって、自社独自に商品等の範囲を細分化する場合には、景品表示法上問題となるおそれがある。

とも記載されています。

つまり、カテゴリーを狭くすればするほどナンバー1と言いやすくなりますが、だからといって独自の細分類を付しても、一般消費者が理解不能なものはダメということです。

②地理的範囲

地理的範囲についての望ましい表示は、

No.1表示の根拠となる調査結果に即して、調査対象となった地域を、都道府県、市町村等の行政区画に基づいて明瞭に表示すること

とされています。

No.1表示報告書では、実際の表示として、単に「地域」としか表示されていない場合(ex.「施術件数実績地域No.1」「地域No.1の合格実績」など)を例に、以下のような説明がなされています(No.1表示報告書 第5-2-⑵)。

例えば、「地域No.1」のみの表示は、表示した事業者の業種、営業形態、提供する商品等により、一般消費者が認識する地理的範囲は様々であり、当該地理的範囲と実際のNo.1表示の根拠となる調査の対象となった地理的範囲との間に差異が生じやすいと考えられ、景品表示法上問題となるおそれがある。

漠然と「地域」とのみ表示した場合、一般消費者が受け取る地理的範囲には広狭があり、実際の調査対象よりも広い地理的範囲と受け取められる場合もあると考えられます。

このようにして、実際に調査対象となった地理的範囲よりも広い地理的範囲でNo.1のように誤認される場合には、不当表示が問題となります。

③調査期間・時点

調査期間・時点についての望ましい表示は、

No.1表示は、直近の調査結果に基づいて表示するとともに、No.1表示の根拠となる調査の対象となった期間・時点を明瞭に表示すること

とされています。

No.1表示報告書では、実際の表示として、そもそも全く記載がないもののほか、記載があったものについても、以下のようなパターンが指摘されています(No.1表示報告書 第5-3-⑴)。

- 出典の発行年月日等の表示のみで、調査期間が表示されていないもの

(例)「○○販売数日本1位 (注:○○は商品の種類)『△△雑誌』□年□月号より」 - 「○年連続」等とのみ表示され、調査始期及び調査終期が表示されていないもの

(例)「オール電化住宅施工棟数 5年連続○○県下No.1」

①のパターンは、調査の時点はわかるが期間がわからないもの、②のパターンは、逆に、調査の期間はわかるが時点がわからないものです。

どちらも、結局、“いつの調査期間においてNo.1だったのか?”が、わからない表示になっています。

このようにして、実は直近の調査結果ではNo.1であったとの事実がないのに、現在においてもNo.1のように誤認される場合には、不当表示が問題となります。

また、このように調査期間を明瞭に表示しなかった場合のほか、過去の調査期間においてNo.1であったことを表示する場合についても、不当表示となるおそれがあるとされています。

▽No.1表示報告書(第5-3-⑶)

No.1表示の根拠となる調査について、直近の調査結果ではNo.1であったとの事実がないにもかかわらず、過去の調査結果においてNo.1であったことを根拠として、調査期間を明りょうに表示することなくNo.1表示を行うことは、一般消費者に現在においてもNo.1であると誤認されるおそれがあり、景品表示法上問題となる。

また、例えば、売上実績に関するNo.1表示について、過去のある調査期間においてNo.1であったことを表示することにより、現在においてもNo.1であると一般消費者に認識されるような場合に、直近の調査結果ではNo.1の事実がないときは、景品表示法上問題となるおそれがある。

④調査の出典

調査の出典についての望ましい表示は、

No.1表示の根拠となる調査の出典を具体的かつ明瞭に表示すること

とされています。

調査の出典を具体的かつ明瞭に表示するとは、例えば、

- 調査会社が行った調査結果に基づくNo.1表示の場合

- 調査会社名+調査の名称を表示すること

- 雑誌に掲載されている調査結果に基づくNo.1表示の場合

- 雑誌名及び発行年月日+調査の名称を表示すること

- 雑誌に掲載されている調査が調査会社に委託して行われたものであれば、雑誌名及び発行年月日+実際に調査を行った調査会社名+調査の名称を表示すること

が挙げられています(No.1表示報告書 第5-4-⑷)。

望ましい対応

①調査内容の公表

また、調査の出典を表示するだけでなく、実際にどのような調査方法で行われたのかや、どのような調査結果だったのかについても、一般消費者が確認できることが望ましいといえます。

そこで、

調査の出典とともにその調査方法や調査結果について、表示物にホームページアドレスを記載するなどして、一般消費者が確認できるように公開すること

も、望ましいひとつの方法であるとされています。

公表すべき調査内容に関しては、日本マーケティング・リサーチ協会(JMRA)が「ランキング広告表示に使用する調査データ開示ガイドライン」(2022年5月26日)をリリースしており、参考になります(▷掲載ページはこちら)。

▽JMRA「ランキング広告表示に使用する調査データ開示ガイドライン」5頁

4.4 ランキング広告表示に伴い公表されることが望ましい調査報告書等の内容

・ランキング広告表示に伴い公表されることが望ましい調査報告書の内容は以下①~③のとおりとする。(略)

① 調査設計の詳細

(必須)対象母集団及び商品・サービス等の定義、調査方法、調査地域、サンプリング方法(割り付けの有無を含む)、設計サンプル数及び回収数、調査期間・時点。

(必要に応じて)督促または追加サンプル、選択肢のランダマイズ、ウエイト付け、多変量解析の有無など、一般に調査報告書の「調査概要」の特記事項に含まれるもの。

注 1)情報開示の際には、「調査概要」全文を転載することもできる。

② ランキング広告表示に使用したデータに関する質問文と選択肢

質問文及び選択肢の詳細(対象を絞り込む設計の場合には、その前段となる質問文を含む)。

③ ランキング広告表示の根拠となった調査結果データ

質問した商品・サービスに関するデータのすべてを開示することが望ましいが、他社データの開示に支障がある場合には、そのブランド名等をマスキング表示(他社商品 A, B, C ・・・などと)することは許される。

注 2)調査設計や質問文に関する詳細な事例については、JMRA『比較広告のための調査実施の手引き(仮称)』を参照のこと。

②調査概要の表示

もうひとつ、望ましい対応として、

特に、顧客満足度調査などのように調査方法が様々である場合には、客観的な調査に基づくものであることを一般消費者が確認することができるように、表示物に調査方法の概要を併せて表示すること

が挙げられています。

つまり、このような場合には、広告表示物自体に、どのような調査方法でのNo.1なのかを端的に併記することが望ましいということです。

自社調べの位置づけ

No.1表示報告書では、収集した広告表示物のなかには、「自社調べ」と表示されているものもあったことが触れられていますが、

調査が自社調べの場合には、客観的なものとはいえない独自の基準で調査が行われることが多いと考えられ、景品表示法上問題となりやすい

とされています(No.1表示報告書 第5-4-⑶)。

自社調べ自体が否定されているわけではないので可能は可能ですが(結局は客観的な調査といえるかどうかの問題)、トーンとしては慎重な態度が読みとれます。

また、自社調べの場合の出典表示の仕方については、直接には触れられていません。

第三者の調査を根拠にする場合

また、第三者の調査を根拠にする場合は、調査の出典を表示するだけでなく、その調査が客観的に実証された根拠に基づくものかどうかを確認することが必要とされています。

明瞭に表示すること

上記①~④までどれも「明瞭に表示すること」とありますが、内容的には、その裏側から若干の記載があります(前掲・No.1表示報告書 第4-3-⑵の中の括弧書き)。

明瞭に表示していない例

- No.1表示と同一視野にはない場合

- 文字が小さくて見にくい場合

- No.1表示が示す内容を理解することが困難な場合 等

1つめと2つめは、視覚的に明瞭でないこと、3つめは、意味的に明瞭でないこと、というイメージですね。

「明りょうに表示しない」という表現は報告書に何度も出てきますが、このような意味で使われています。

日常生活でも、消費者の立場で、細かい文字で書かれた”ナントカ調べ”などを広告中で見ることはよくあると思います

広告を出す側の実務的にも、広告スペースは広狭あれども有限ですし(CM、ホームページ、プレスリリース、DM、チラシ、バナーetc)、シンプルかつ悩ましい問題です

見やすさの観点からはこうこうすべきかと(法務部門)、それそうしないとダメなんですか(事業部門)、みたいな細かいやり取りをやっている分野かと思います

結び

今回は、広告法務ということで、No.1表示の適法要件のうち「正確かつ適正な引用」について見てみました。

本記事のハイライト

- No.1表示の適法要件の2つめは、調査結果を「正確かつ適正に引用」していること

- No.1表示の対象となる①商品等の範囲、②地理的範囲、③調査期間・時点、④調査の出典について、調査の事実に即して明瞭に表示することが望ましい

- ①「商品等の範囲」については、実際の調査対象である商品カテゴリーよりも広いカテゴリーでNo.1のように誤認される場合には、不当表示が問題となる

- 商品カテゴリーを絞ればNo.1になりやすいからといって、独自の細分類を付しても、一般消費者に正しく理解できるものでなければダメである

- ②「地理的範囲」については、実際の調査対象である地理的範囲よりも広い地理的範囲でNo.1のように誤認される場合には、不当表示が問題となる

- ③「調査期間・時点」については、現時点ではNo.1の調査実績がないのに、調査期間・時点を曖昧にすることで、現時点でNo.1のように誤認される場合には、不当表示が問題となる

- 過去にNo.1であった期間があってもダメである

- ④「調査の出典」については、出典表示の典型例が示されているほか、調査の内容についても公表することが望ましいとされている

- 「正確かつ適正な引用」というのは、要するに、(調査自体は客観的に行われていても)調査結果を歪曲していたらダメですよ、ということを言っている

本記事の参考資料

- (平成20年6月13日)No.1表示に関する実態調査について(概要)|公正取引委員会HP

- ランキング広告表示に使用する調査データ開示ガイドライン|JMRAホームページ

[注記]

本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。

関連動画

No.1表示に関するその他の記事(≫Read More)

参考文献

当サイトではアフィリエイトプログラムを利用して商品・サービスを記載しています

主要法令等

主要法令等

- 定義告示(「不当景品類及び不当表示防止法第2条の規定により景品類及び表示を指定する件」)

- 定義告示運用基準(「景品類等の指定の告示の運用基準について」)

- 不実証広告ガイドライン(「不当景品類及び不当表示防止法第7条第2項の運用指針-不実証広告規制に関する指針-」)

- 価格表示ガイドライン(「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方」)

- 将来価格執行方針(「将来の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示に対する執行方針」)

- 比較広告ガイドライン(「比較広告に関する景品表示法上の考え方」)

- 2008年No.1報告書(平成20年6月13日付け「No.1表示に関する実態調査報告書」(公正取引委員会事務総局))

- 2024年No.1報告書(令和6年9月26日付け「No.1表示に関する実態調査報告書」(消費者庁表示対策課))

- 打消し表示留意点(「打消し表示に関する表示方法及び表示内容に関する留意点(実態調査報告書のまとめ)」)

参考資料

- よくわかる景品表示法と公正競争規約〔令和6年12月改訂〕(消費者庁)|消費者庁HP(≫掲載ページ)

- 事例でわかる景品表示法〔令和6年12月改訂〕(消費者庁)|消費者庁HP(≫掲載ページ)

- 違反事例集(「景品表示法における違反事例集」)|消費者庁HP(≫掲載ページ)