今回は、法令用語ということで、「ものとする」の意味を見てみたいと思います。

法令用語というのは、法令をつくるときに、慣習的な用語法に従って用いられる用語のことです(日常用語とは異なる独特の意味がある)。当ブログでは、法令用語のうち、契約書を読み書きするときにも役立ちそうなものをピックアップしています。

「ものとする」は、なんとなく使い勝手がいいので契約書でもつい多用しがちですが、いま一度、法令用語としての意味もチェックしてみたいと思います。

法令用語としては、「するものとする」で、「する」・「とする」と一緒に説明されることが多いようなので、一緒に見てみます。

ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。

メモ

このカテゴリーでは、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。

ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。

「する」の意味

「する」の意味は、法規範の内容を創設的に宣言するときに使われます。

”~する!”ということで、普通の日本語としての語感どおりだと(管理人的には)思います。

法令上そのように取り扱う、ということです。

「する」というより、「○○する」を含めた、動詞の終止形一般の意味合いだと捉えた方がよさそうです。

正確にいうと、

法規範の内容を創設的に宣言する場合には、次に掲げる例に見られるように、「…する」・「…を行う」といった動詞の終止形が用いられる。

田島信威「最新 法令用語の基礎知識」〔三訂版〕97頁

とされています。

例えば、

▽民法162条1項

(所有権の取得時効)

第百六十二条 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。

▽民法882条

(相続開始の原因)

第八百八十二条 相続は、死亡によって開始する。

▽民法867条1項

(未成年被後見人に代わる親権の行使)

第八百六十七条 未成年後見人は、未成年被後見人に代わって親権を行う。

など、文末が一般的な動詞の終止形となっているものはいくらでもありますね。

また、動詞の終止形のことなので、否定形の場合(「○○しない」)もあります。

例えば、

▽民法213条

第二百十三条 分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない。

▽民法295条2項

(留置権の内容)

第二百九十五条 他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。

2 前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。

など、動詞が否定形で終わるものも、いくらでもありますね。

また、以下のように、ちょうど「○○する」「○○しない」が、ひとつの条文の中で両方出ているものもあります(民法522条)。

▽民法522条1項・2項

(契約の成立と方式)

第五百二十二条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。

2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。

「とする」の意味

「とする」の方は、やや拘束的な意味合いが強い場合に使われるようです。

例えば、

▽民法86条

(不動産及び動産)

第八十六条 土地及びその定着物は、不動産とする。

2 不動産以外の物は、すべて動産とする。

▽民法725条

(親族の範囲)

第七百二十五条 次に掲げる者は、親族とする。

一 六親等内の血族

二 配偶者

三 三親等内の姻族

▽地方自治法135条1項

第百三十五条 懲罰は、左の通りとする。

一 公開の議場における戒告

二 公開の議場における陳謝

三 一定期間の出席停止

四 除名

▽地方自治法140条

第百四十条 普通地方公共団体の長の任期は、4年とする。

などがあります。

”拘束的な意味合い”というのは、「こうすることにしたので、それに反するものは認めない」(例外が必要な場合にはそれもまたきちんと定める)というニュアンスです。

正確にいうと、

…法令上創設的であると同時に拘束的な意味を持たせようとする場合には「…とする」という表現が用いられる。この場合には、その規定によって法規範の内容を創設するとともに、それに反してはならないという拘束的な意味もその中に含まれる。…

田島信威「最新 法令用語の基礎知識」〔三訂版〕98頁

とされています。

例えば、

▽地方自治法195条2項

第百九十五条 普通地方公共団体に監査委員を置く。

2 監査委員の定数は、都道府県及び政令で定める市にあつては四人とし、その他の市及び町村にあつては二人とする。ただし、条例でその定数を増加することができる。

のように、例外が必要な場合にはそれもきちんと定める必要があります(下線部の但書)。

「するものとする」の意味

「するものとする」は、日常用語としてはあまり見かけない、法令用語に独特の用語で、以下のように微妙なニュアンスの違いがあるとされています。

これはなかなか、普段、何気なく契約書を読み書きしているだけだと気付かないのではないかと思います。

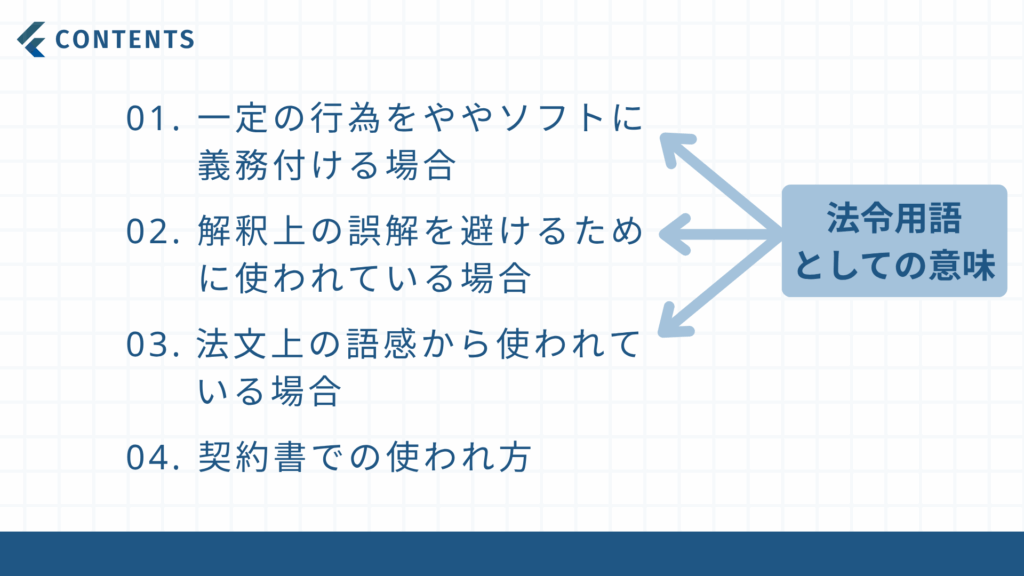

論者によっていくらかの違いがありますが、法令用語としての意味は、概ね、

- 一定の行為をややソフトに義務づける場合

- 解釈上の誤解を避けるために使われる場合

- 法文上の語感から使われている場合

の3つにまとめることができますので、これらについて見た後、契約書での一般的な使われ方についても見てみます。

①一定の行為をややソフトに義務づける場合

1つめは、「しなければならない」よりもややソフトなニュアンスでの義務付けを示す場合です。

「しなければならない」ほど拘束力が強くなく、取扱いの方針や原則を宣言するというニュアンスです。”~するものとする”ということで、日本語の語感としても何となくわかる気がします。

法令用語の意味としては、行政機関に向けて使われることが多いとされています。

「しなければならない」とまで言わなくても、相手が行政機関の場合は、取り扱いの方針や原則を宣言すればそれに従って行動することが期待されるので、「ものとする」というやんわりとした義務付けの言葉がチョイスされています。

例えば、

▽水質汚濁防止法4条の2第5項

(総量削減基本方針)

第四条の二

5 環境大臣は、総量削減基本方針を定め、又は変更したときは、これを関係都道府県知事に通知するものとする。

などがあります。

”ややソフト”というのは、

…場合によっては、合理的な理由があればこれに従わないということもあり得ます。…

長野秀幸「法令読解の基礎知識」38頁

とか、

…これらの場合には、「しなければならない」という意味に近いが、そこには若干のゆとりがもたせてあって、断定的に拘束するというよりは、取扱いの原則や方針を宣言するといったニュアンスがこめられている。…

田島信威「最新 法令用語の基礎知識」〔三訂版〕99頁

とか、

…しかし、法令の上の「…ものとする」は、これよりもっと強く、「…しなければならない」というのに近いニュアンスで使われることが相当に多い。…(略)…。こういう場合になぜ、「…しなければならない」を使わないかというと、それでは、感じとかニュアンスが少しどぎつく出すぎるというようなこともあるからである。…

林修三「法令作成の常識」〔第2版〕118頁

などとされています。

つまり、まとめていうと、「しなければならない」とほとんど同様な意味で用いられている(ニュアンスをソフトにしているだけ)ことが多いんだけれども、場合によっては、”方針や原則であり、合理的理由があれば例外も認められる余地がある”という意味(日本語としての語感どおりの意味)で用いられていることもある、ということです。

もっとも、相手が行政機関であっても、はっきりと義務付けしたい場合は、「しなければならない」と明記します。

特に、意図的に使い分けていることが読み取れる場合は、

…意識してこの両者(※管理人注:「しなければならない」と「するものとする」)を使い分けているようなときには、「するものとする」には若干の裁量の余地があるということができる。…

田島信威「最新 法令用語の基礎知識」〔三訂版〕99頁

などとされています。

例えば、以下の例を見ると、

▽国民生活安定緊急措置法4条1項、5条1項

第四条 主務大臣は、前条第一項の規定による指定があつたときは、その指定された物資(以下「指定物資」という。)のうち取引数量、商慣習その他の取引事情からみて指定物資の取引の標準となるべき品目(以下「標準品目」という。)について、遅滞なく、標準価格を定めなければならない。

第五条 主務大臣は、標準品目の物資の標準的な生産費、輸入価格若しくは仕入価格又は需給状況その他の事情に著しい変動が生じた場合において、特に必要があると認めるときは、標準価格を改定するものとする。

となっており、5条1項の方が、「特に必要があると認めるときは…ものとする」ということで、4条1項の「なければならない」に比べると、義務付けが弱くなっていることが見てとれます(前掲・田島100頁等参照)。

②解釈上の誤解を避けるために使われる場合(「適用があるものとする」)

2つめは、解釈上の誤解を避けるために使われる場合です。

これは、

適用があるものとする。

という形で使われます。

「適用がある」と言い切ってしまうと、”本来は適用がないのに、創設的に適用を認めた規定である”と誤解される余地があるので、誤解を避けるために、念のため、「適用があるものとする」という表現が使われる場合です。

例えば、

▽労働組合法1条2項

(目的)

第一条

2 刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十五条の規定は、労働組合の団体交渉その他の行為であつて前項に掲げる目的を達成するためにした正当なものについて適用があるものとする。但し、いかなる場合においても、暴力の行使は、労働組合の正当な行為と解釈されてはならない。

などがあります。

刑法35条は、正当業務行為としての違法性阻却について規定していますが、労働争議行為との関係については、

…労働組合法1条2項本文は、「刑法35条の規定は労働組合の団体交渉その他の行為であって前項に掲げる目的を達成するためにした正当なものについて適用がある」ものとすると規定しているが、これは、正当な労働争議行為が憲法28条の保障する権利の行使であることからくる当然の結論を注意的に規定したものに過ぎない(最大判昭52.5.4刑集31-3-182)。…

前田雅英ほか 編著「条解 刑法」〔第2版〕94頁

とされています。

つまり、正当な労働争議行為には、本来的に、正当業務による違法性阻却(刑法35条)の適用があるわけですね。

でも、「適用がある」と言い切ってしまうと、”本来は適用がないのに、創設的に適用を認めた規定である”と誤解される余地があるので、「適用があるものとする」という言い回しを使って、確認的な規定であることを示そうとしているということです。

③法文上の語感から使われている場合

3つめは、語感からつけられたもので、特に意味はない場合です。

例えば、

▽国民健康保険法80条4項

4 保険料その他この法律の規定による組合の徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

などがあります。

こういう場合は、なくても意味に変わりはないことになります。

また、準用規定における読替規定も、この用例だとされています。

読替規定というのは、「読み替えるものとする。」という法文のことで、慣用的に「ものとする」とセットで使われています。

意味としては、「読み替える」と言い切ってしまっていいはずですが、法文上、「ものとする」をつける習慣になっているものです。

準用規定の後段で使われることが多く、

この場合において、第〇条中「ナントカ」とあるのは、「カントカ」と読み替えるものとする。

という形で使われます。

例えば、

▽民法936条3項

(相続人が数人ある場合の相続財産の管理人)

第九百三十六条

3 第九百二十六条から前条までの規定は、第一項の相続財産の管理人について準用する。この場合において、第九百二十七条第一項中「限定承認をした後五日以内」とあるのは、「その相続財産の管理人の選任があった後十日以内」と読み替えるものとする。

▽行政手続法31条

(聴聞に関する手続の準用)

第三十一条 第十五条第三項及び第十六条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、第十五条第三項中「第一項」とあるのは「第三十条」と、「同項第三号及び第四号」とあるのは「同条第三号」と、第十六条第一項中「前条第一項」とあるのは「第三十条」と、「同条第三項後段」とあるのは「第三十一条において準用する第十五条第三項後段」と読み替えるものとする。

などがあります。

たしかに、「ものとする」はなくてもよさそうな感じですね(でも、読替規定では付けるのが習慣になっている、ということ)。

契約書での一般的な使われ方

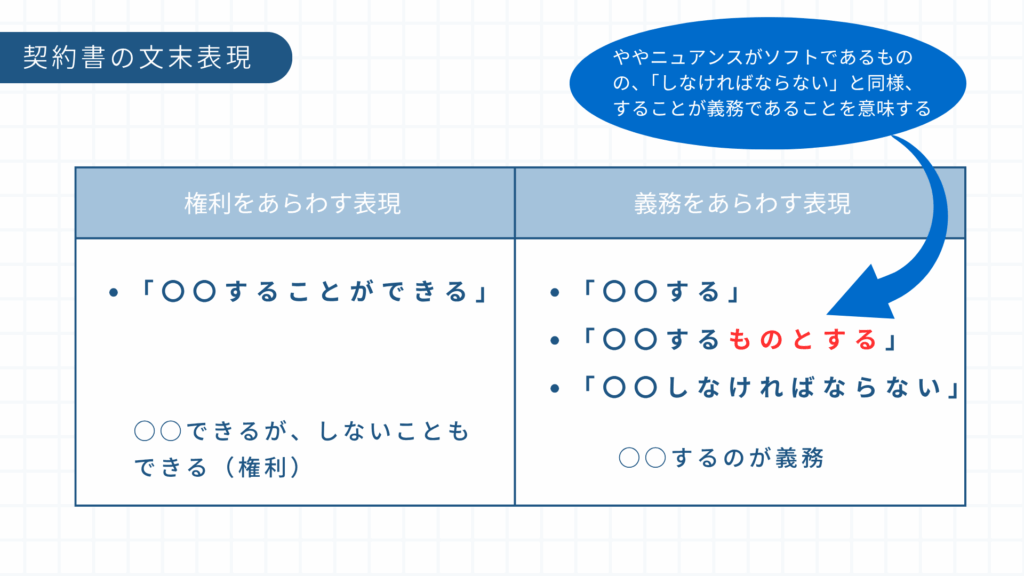

では、「するものとする」の契約書での一般的な使われ方は?というと、義務を表す表現のひとつと思っておけばよいです。

契約書で義務を表す表現としては、「〇〇しなければならない」とか「〇〇する」とかの表現があります。「〇〇するものとする」というのも、こういった義務を表す表現のひとつになります。

これらは、書きぶりは違いますけれども、どれも、○○するのが義務、ということを意味しています。そのなかで、「ものとする」というのは、ややニュアンスがソフトではあるものの、「しなければならない」と同じように、することが義務であることを意味します。

逆に、契約書で、権利を表す表現としては、「〇〇することができる」というのがありますね。

| 権利を表す文末表現 | 義務を表す文末表現 |

|---|---|

| ・「〇〇することができる」 ★○○できるが、しないこともできる(権利) | ・「〇〇する」 ・「〇〇するものとする」 ・「〇〇しなければならない」 ★〇〇するのが義務 |

このように、契約書には、権利や義務を表す文末表現としてよく使われるものがありますが、そういうもののひとつとして理解しておけばいいのではないかと思います。

契約書などの作成・レビューにどう役立つか(私見)

では、契約書などの作成・レビューのときにどう考えればいいか?ということなんですが(以下は管理人の私見です)。

「する」「とする」

「する」・「とする」は、何気なく(特に意識せず自然に)契約書などで使っていると思いますが、何気なく使っているときの使い方と、法令用語としての意味との間にあまりギャップがないような気がしますので、法令用語としての意味を改めてさらっと見ておけばそれでよいのかなと。

「する」は、要するに動詞の終止形一般のことなので、そういうルールをつくっている(=法規範の内容を創設している)というのは、言ってしまえば当たり前のことですしね。

「するものとする」

「するものとする」は、法令用語としての意味から考えると、契約書などでは、ソフトな義務付けか、単なる語感のどちらかで使用されていることが多いのではないかなと思います(管理人の感覚)。

「しなければならない」ばっかりだと、読んでてキツい感じがするので、「ものとする」でちょっとソフトにしようとして使われていることが多いと感じます。

そこでは基本的に裁量を認める意図はないような気がしますが、法令用語としての意味を参考にすると、「しなければならない」とはっきり書いた方がいい場合もあるかもしれませんね。

あるいは、「しなければならない」とまで書かなくても、「する・とする」の項目で見たように、単に動詞の終止形で止めてしまってもいいと思います。内容が義務を表すものになっていれば、それで規範は創設されている(=合意は形成されている)と考えられますので、「ものとする」がない方が、却って意味に曖昧さがない気がします。

また、単なる語感として使っているところがあまりにも多いときは、「ものとする」は削った方がスッキリする場合も多いように思います(文末が「ものとする」ばっかりになっているような契約書もある)。

例えば、「○○する」のところで見た例を引き合いに出すと、

【仮】 第八百六十七条 未成年後見人は、未成年被後見人に代わって親権を行うものとする。

などと書いても別にいいわけですが(※下線部は管理人が加筆)、この「ものとする」は別に意味はないわけなので、削った方がスッキリしますよね。

そのあたりを重視してか、逆に、文末の「ものとする」を、意図して徹底的に削っていると思われるような契約書もたまに見かけますね。

結び

今回は、法令用語ということで、契約書でもよく見かける「ものとする」を取り上げてみました。

本記事のハイライトをまとめます。

本記事のハイライト

- 「する」「しない」という動詞の終止形は、ルールの創設(法規範を創設的に宣言するもの)

- 「とする」は、やや拘束的な意味合いが強い場合に使われる

- 「するものとする」は、法令用語独特の言い回しで、場面によって微妙なニュアンスの違いがある

- 契約書での「するものとする」は、つい多用しがちだが、法令用語としての意味を参考に、「しなければならない」にした方がよいか、削った方がよいかなども考えながら使うべし(私見)

[注記]

本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。

本記事の関連動画

法制執務に関するその他の記事(≫Read More)

参考文献

当サイトではアフィリエイトプログラムを利用して商品・サービスを記載しています

参考文献image

※注:「法令読解の基礎知識」には第一次改訂版【Amazonページ】があります

当サイトではアフィリエイトプログラムを利用して商品・サービスを記載しています