今回は、秘密保持契約(NDA=Non Disclosure Agreement)ということで、有効期間、効力の存続、取引本体の契約との関係などについて見てみたいと思います。

ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。

メモ

このカテゴリーでは、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。

ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。

NDAの有効期間の定め方

NDAの有効期間も、基本の型は、➀始期と終期を決める、②自動更新をつけるかどうかを決める、ということです。この点は、他の種類の契約書と同様です。

-

-

契約の一般条項|契約の有効期間

続きを見る

ただ、NDAの有効期間とこれに関連するルールは、考えていくと実はややこしいところもありますので、以下順に見てみます。

始期

まず簡単なところから見ていくと、始期は、NDAの締結日(契約成立日)からとすることが多いと思います。

また、実際には、NDAの締結日より前にすでに秘密情報を含めたやり取りが始まっている場合のように、始期を遡及させる必要がある場合もあります。

その場合は、相手方とのドラフトのやり取りの中で認識そごがないようにした上で、情報の開示が始まった日が含まれるように、締結日より前の日付を有効期間の始期として記載します。

終期

終期は、「〇〇から~年」というように、年単位で期間を決めます(もちろん月単位を併せて記載してもよいですが、普通はないと思います)。

期間の長さとしては、やり取りする情報が外部に出ても問題ないと思える期間、つまり情報が陳腐化するまでの期間、というのが目安になります。

もちろん、終期として特定の日付を記載しても別に構いません。ただ、NDAの場合、他の種類の契約書と比べて、終期で特定日付を見かけることは少ないように思います。

自動更新の要否

NDAの有効期間に自動更新を付けるかどうかは、ひと言でいうと、NDAがどの範囲をカバーしようとしているかによるかと思います。

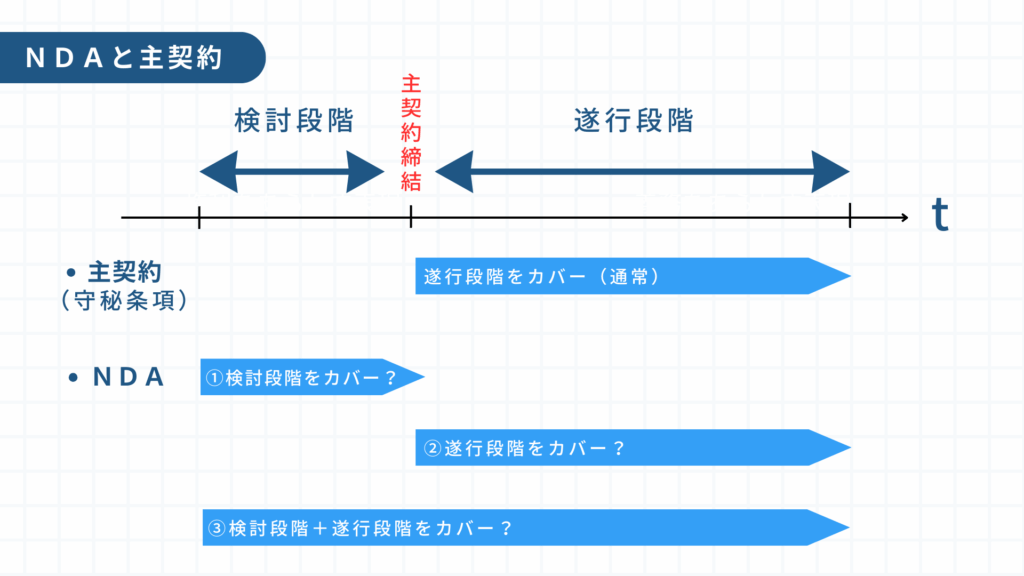

ここで、NDAでカバーしようとする範囲というのは、大まかにいうと、

- 取引の検討段階でやり取りされる秘密情報をカバーしようとする場合

:取引の検討を目的とした開示。つまり概ね主契約の締結前まで - 取引の遂行段階でやり取りされる秘密情報をカバーしようとする場合

:取引の遂行のための開示。つまり概ね主契約の締結日以降 - 取引の検討段階と、取引の遂行段階の両方をカバーしようとする場合

が考えられ、つまり、NDAが、検討段階のみをカバーしようとしているのか、主契約の遂行段階をもカバーしようとしているのか、によります。

①のパターン

通常は、①のパターン、つまり「検討段階をNDAでカバー+遂行段階を主契約の秘密保持条項でカバー」のパターンが多いかと思います。

この場合は、NDAは取引の検討段階のみに使うわけなので、自動更新は不要な場合が多いと思われます。

また、主契約の締結日以降は、その主契約の秘密保持条項のなかで、秘密保持を規定するからです(つまり、主契約にも、通常、秘密保持条項があって、主契約の締結日以降にやり取りされる秘密情報のカバーはそちらにバトンタッチできる)。

これが一番シンプルというか、わかりやすいパターンだろうと思います。多くの場合はこれですので、いつも難しく考える必要はありません。

②と③のパターン

これに対して、②と③のパターンの場合は、主契約の取引が続く限り必要になりますので、自動更新が必要な場合が多いと思われます。

また、やや特殊なパターンになりますが、特定の取引だけではなく、複数の取引が取引相手方との間で継続して起こる場合に、検討のためにやり取りされる情報についてはいずれもこのNDAでカバーする、といった場合も、自動更新が必要になると思われます(基本契約のようなイメージ)。

効力存続(余後効)の要否

効力の存続というのは、NDAの終了後も、一部の条項については効力を有するものとする旨の定めのことです。一定の範囲では契約終了後も効力を残存させる、というイメージです。

返還・廃棄義務、損害賠償請求、差止め請求、誠実協議、紛争解決関連などは、NDAの終了後も問題になるため、効力存続の対象に含まれます。

また、受領当事者側の秘密管理の負担についてもよく言及されるものの、実際のところ、秘密保持義務(目的外使用の禁止と第三者開示の禁止)についても、NDA終了後も3~5年の残存期間や、あるいは無期限での効力存続が定められるケースは多いように思います。

NDAと取引本体契約(主契約)との関係の整理

さて、最もややこしいと感じるのは、主契約(その中に契約の一般条項として存在する秘密保持条項)との関係です。

主契約の秘密保持条項とNDAとで、効力を有する部分が重複するのか/しないのか、ということです。自動更新の要否のところで両者の関係性が出てきましたので、ついでに見ておきたいと思います。

主契約の中の秘密保持条項は、通常、取引の遂行段階をカバーします(もちろん定め方によって、いかようにもできますが)。

NDAで一番多いのは、取引の検討段階をカバーするものです(パターン①。取引の検討を目的として開示される秘密情報)。この場合は両者が重複しないので、ややこしいことはありません。

ただ、状況・必要性によっては、パターン②や③のように、遂行段階をカバーする場合もあり得ます。

イメージとしては、以下のような感じです。

このように取引の遂行段階について、NDAと主契約(その中の秘密保持条項)が両方機能する、つまり重複する場合は、NDA(もしくは主契約)で優先関係を規定しておくとか、主契約でNDAを失効させるとかの処置をとる必要があるといえます。

実際のところ、このあたりまで細かく気を配っているケースは多くないように思いますが(とはいえひな型に入っているようなケースもある)、主契約との優先関係を意識しておく必要がある場合があるということは、頭に入れておいてよいのではないかと思います

この点は、NDAは当事者甲側、主契約は当事者乙側から出てくるというふうに(あるいはその逆)、ひな型を出す当事者が異なる場合もありますので、その場合も考え出すともう少しややこしくなります

結び

今回は、秘密保持契約(NDA)ということで、有効期間、効力の残存期間、取引主契約との関係などについて見てみました。

[注記]

本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。

NDAに関するその他の記事(≫Read More)