今回は、犯罪収益移転防止法ということで、「特定業務」と「特定取引」について見てみたいと思います。この2つは、規制の対象となる取引の範囲を指す言葉です。

犯収法に関しては、特定事業者とか、特定業務とか、特定取引とか、似たような言葉が並んで意味がわからないというのが最初のわかりにくさだと思います。

ではさっそく。なお、引用部分の太字や下線は管理人によるものです。

メモ

このカテゴリーでは、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。

ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。

「特定業務」と「特定取引」の関係

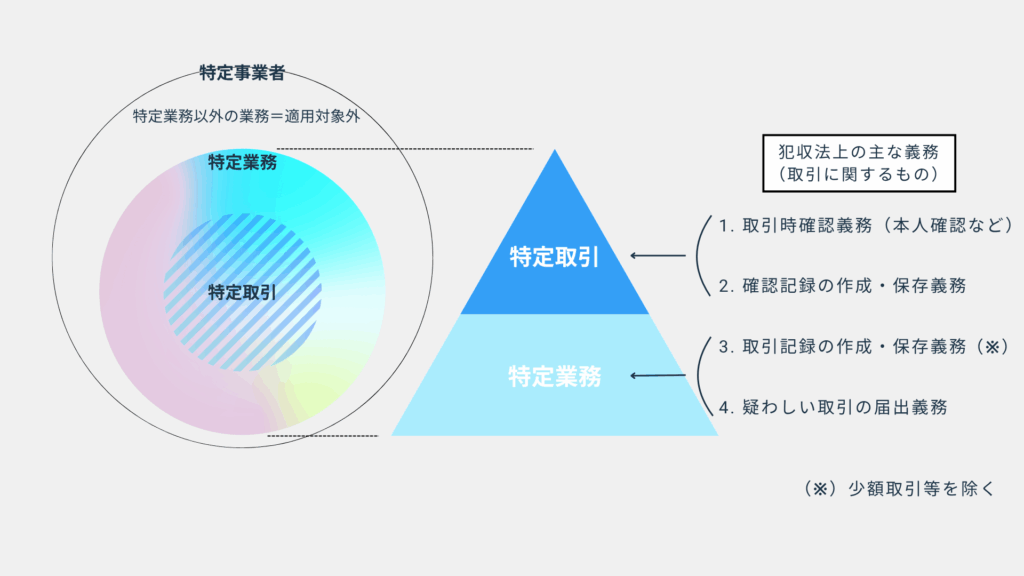

特定業務というのは、犯収法上の義務の対象となる業務のことですが、特定取引とは、そのなかで、本人確認を含む取引時確認の対象となる取引のことです。

要するに、「特定業務」に該当すると犯収法上の義務を負うわけですが、さらにそのうちの「特定取引」に該当すると、犯収法上の義務のなかでも最も重要な「取引時確認」(本人確認や取引を行う目的の確認など)の対象となる、という感じです(管理人的な理解の仕方)。

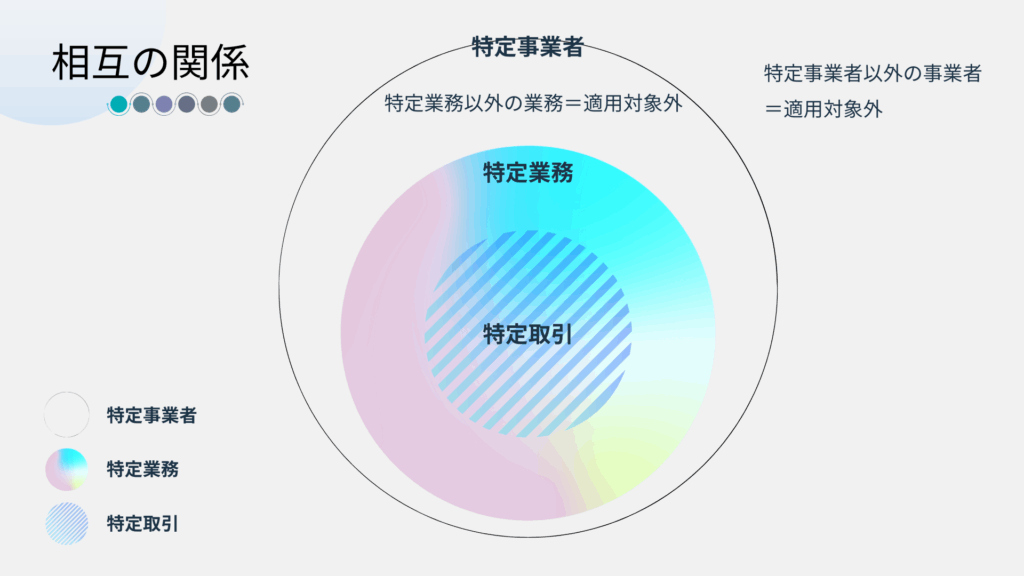

JAFIC(警察庁の犯罪収益対策室)の解説資料の中に、いわゆるベン図を使って概念の広狭がわかるようにしている部分があり、わかりやすいのでおすすめです。

「特定業務」よりも「特定取引」の方が範囲が狭い、というのがポイントです。上記のベン図を少しアレンジして示すと、こういうイメージです。

細かく見ていくと「特定取引」の概念が複雑ですが、概念の広狭は概ねこれですので(特定取引<特定業務)、大事なところのイメージを掴むためにはこの理解でよいと思います

犯収法といえば本人確認

「犯罪収益移転防止法といえば何?」と言われたら、「本人確認!」というのがまず第一声なわけですが、とにかく犯収法のコアな部分をひとつだけ挙げろと言われたら、それは本人確認です(KYC(Know Your Customer)と呼ばれます)。

昔は単に「本人確認義務」と言われていたものですが、その後、取引時に確認する事項が増えて、本人特定事項以外の事項も加わったため、本人確認を含む「取引時確認」という言葉に変わっています。

そのため、語感が悪くなっているというか、イメージしにくくなっている気がしますが(「本人確認」は何のことかイメージできるが、「取引時確認」と言われても、何のことかピンと来ない)、やはり中心は本人確認です。

そして、取引時確認を行ったら、確認の記録をとっておかなくてはなりません(②の確認記録の作成・保存義務)。

③の取引記録の作成・保存義務というのは、少額の取引等を除き、取引内容の記録を作成して保存しておく義務のことです。

また、特定業務には、④疑わしい取引の届出義務もかかってきます。なにが「疑わしい」かというと、マネー・ロンダリングではないか疑わしい、という意味です。

改めてまとめると、

- 「取引記録の作成・保存義務」と「疑わしい取引の届出義務」は、特定業務を対象としている

- 本人確認を含む「取引時確認の義務」は、特定業務のうち特定取引を対象としている

- 特定取引の方が特定業務より範囲が狭い

ということです。

なぜ義務の範囲が違っているのか?ということですが、本人確認義務は直接顧客に負担を課するものだが、取引記録の作成・保存義務と疑わしい取引の届出義務は顧客への負担が少ないものであり、取引の迅速性にも配慮した結果、このような差が設けられたようです(「よくわかるマネーロンダリング対策ー犯罪収益移転防止法の実務」(手塚崇史)127頁参照)。

管理人的には、要するに対顧客も含めたときの負担感が違うから、というふうに理解しています

条文の書きぶり

特定業務と特定取引の関係について、条文の書きぶりで確認してみます。法4条1項です。

先ほど見たように、特定取引には、本人確認を含む取引時確認の義務がかかってきますが、法4条1項はそのことを定めた条文になります。

▽犯収法4条1項(※「…」は管理人が適宜省略)

(取引時確認等)

第四条 特定事業者…は、顧客等との間で、…特定業務…のうち…特定取引…を行うに際しては、主務省令で定める方法により、当該顧客等について、次に掲げる事項の確認を行わなければならない。

一 本人特定事項(自然人にあっては氏名、住居(本邦内に住居を有しない外国人で政令で定めるものにあっては、主務省令で定める事項)及び生年月日をいい、法人にあっては名称及び本店又は主たる事務所の所在地をいう。以下同じ。)

二 取引を行う目的

三 当該顧客等が自然人である場合にあっては職業、当該顧客等が法人である場合にあっては事業の内容

四 当該顧客等が法人である場合において、その事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして主務省令で定める者があるときにあっては、その者の本人特定事項

上記の「特定業務のうち…特定取引…を行うに際しては」という言い回しからもわかるように、条文の文言上も、特定取引の方が範囲が狭そうなことが読み取れます。

続いて、「特定業務」と「特定取引」のそれぞれに紐づいている義務の中身を、もう少しくわしく見てみます。

「特定業務」とこれにかかる義務

特定業務にあたるとどうなるのかというと、先ほど見たように、

- 取引記録の作成・保存義務(法7条)

- 疑わしい取引の届出義務(法8条)

がかかってきます。

このことを、条文で確認してみます。

▽犯収法7条1項・3項 ←取引記録等の作成・保存義務

(取引記録等の作成義務等)

第七条 特定事業者(次項に規定する特定事業者を除く。)は、特定業務に係る取引を行った場合には、少額の取引その他の政令で定める取引を除き、直ちに、主務省令で定める方法により、顧客等の確認記録を検索するための事項、当該取引の期日及び内容その他の主務省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。

3 特定事業者は、前二項に規定する記録(以下「取引記録等」という。)を、当該取引又は特定受任行為の代理等の行われた日から七年間保存しなければならない。

▽犯収法8条1項 ←疑わしい取引の届出義務

(疑わしい取引の届出等)

第八条 特定事業者(第二条第二項第四十六号から第四十九号までに掲げる特定事業者を除く。)は、特定業務に係る取引について、当該取引において収受した財産が犯罪による収益である疑いがあるかどうか、又は顧客等が当該取引に関し組織的犯罪処罰法第十条の罪若しくは麻薬特例法第六条の罪に当たる行為を行っている疑いがあるかどうかを判断し、これらの疑いがあると認められる場合においては、速やかに、政令で定めるところにより、政令で定める事項を行政庁に届け出なければならない。

このように、どちらも「特定業務に係る取引」という言葉になっていますので、これらは特定業務についてかかってくる義務であることがわかります。

細かいことをいうと、取引記録の作成・保存義務は少額取引等は除かれますので(法7条1項の「少額の取引その他の政令で定める取引を除き」の部分)、その分、特定業務の範囲より若干狭くなっています

「特定取引」とこれにかかる義務

特定取引にあたるとどうなるのかというと、これも先ほど見たように、

- 本人確認を含む取引時確認を行う義務(法4条1項)

- 確認記録の作成・保存義務(法6条)

がかかってきます。

このことを、条文で確認してみます(既に見たものもありますが改めて)。

▽犯収法4条1項(※「…」は管理人が適宜省略)←取引時確認の義務

(取引時確認等)

第四条 特定事業者…は、顧客等との間で、…特定業務…のうち…特定取引…を行うに際しては、主務省令で定める方法により、当該顧客等について、次に掲げる事項の確認を行わなければならない。

一~四 (略)

▽犯収法6条 ←確認記録の作成・保存義務

(確認記録の作成義務等)

第六条 特定事業者は、取引時確認を行った場合には、直ちに、主務省令で定める方法により、当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項に関する記録(以下「確認記録」という。)を作成しなければならない。

2 特定事業者は、確認記録を、特定取引等に係る契約が終了した日その他の主務省令で定める日から、七年間保存しなければならない。

このように、「特定取引…を行うに際して」は取引時確認の義務があり、「取引時確認を行った場合」に確認記録の作成・保存義務がありますので、特定取引にはこれらの義務がかかってくることがわかります。

特定取引に関する補足

「特定取引」に関しては、詳細に見ていくと実はけっこうややこしいのですが、補足までに一応ざっと見ておきたいと思います。

補足1:ハイリスク取引

「取引時確認の義務」と「取引記録の作成・保存義務」がかかってくるのは、特定取引のほかにハイリスク取引もあります(法4条2項)。

ハイリスク取引というのは、マネー・ロンダリングに利用されるおそれが特に高い取引のことで、

- なりすましの疑いがある取引又は本人特定事項を偽っていた疑いがある顧客等との取引

- 特定国等に居住・所在している顧客等との取引

- 外国PEPs(Politically Exposed Personsの略。重要な公的地位にある者、の意)との取引

の3つがあります。

本記事では特定業務と特定取引に焦点をあてているので、ハイリスク取引のくわしい内容は割愛しますが、特定取引とハイリスク取引をまとめて呼ぶときには、

「特定取引等」

という言い方になっているのがポイントです。

補足2:特別の注意を要する取引

また、特定取引には、「特別の注意を要する取引」というのも含まれます。平成27年の政省令改正により加わったものになります。

この結果、特定取引には、

- 通常の特定取引(施行令7条で「対象取引」と呼ばれている)

- 特別の注意を要する取引

という2つの類型があることになりました(これもわかりにくいですが…)。

ざっと内容を見ておくと、「特別の注意を要する取引」というのは、

・マネー・ロンダリングの疑いがあると認められる取引

・同種の取引の態様と著しく異なる態様で行われる取引

のことになります(規則5条)。

要するに、”①のように類型化された「対象取引」に該当しなくても、マネロンが疑わしいような取引が個別にある場合は、それも取引時確認をするべきだよね”、ということで、特定取引に含ませているわけです。

「特別の注意を要する取引」の内容を定めている条文も一応確認してみます。

▽犯収法規則5条

(顧客管理を行う上で特別の注意を要する取引)

第五条 令第七条第一項及び第九条第一項に規定する顧客管理を行う上で特別の注意を要するものとして主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる取引とする。

一 令第七条第一項に規定する疑わしい取引(第十三条第一項及び第十七条において「疑わしい取引」という。)

二 同種の取引の態様と著しく異なる態様で行われる取引

まとめ

ここまでの内容を、用語とそれらにかかってくる義務でまとめてみると、以下のようになります。

| 用語 | 条文 | かかってくる義務 | |

| 特定業務 | 法4条1項・法別表の中欄 | 〇取引記録等の作成・保存義務 〇疑わしい取引の届出義務 | |

| 特定取引 | 通常の特定取引(「対象取引」という) | 法4条1項・法別表の下欄 ↓ 令7条1項(金融機関等の特定取引) 令9条1項(司法書士等の特定取引) | 〇取引時確認の義務 〇確認記録の作成・保存義務 ↓ ※ハイリスク取引の場合はさらに、 〇取引時確認のうち本人特定事項と実質的支配者の確認をより厳格な方法で行う 〇その取引が200万円を超える財産の移転を伴うものである場合には資産及び収入の状況の確認 |

| 特別の注意を要する取引 | 令7条1項(金融機関等の特定取引) 令9条1項(司法書士等の特定取引) ↓ 規則5条 | ||

| ハイリスク取引 | 法4条2項 | ||

(※)「特定取引」と「ハイリスク取引」を合わせて呼ぶときは、「特定取引等」といわれる

(※)上記の表も基本的なイメージで、厳密には正確でありません

結び

今回は、犯罪収益移転防止法ということで、この法律の規制がかかってくる取引の範囲を画する概念である「特定業務」と「特定取引」の関係について見てみました。

[注記]

本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。

犯罪収益移転防止法に関するその他の記事(≫Read More)

参考文献

※注:上記は「全訂版」の旧版

当サイトではアフィリエイトプログラムを利用して商品・サービスを記載しています

主要法令等

主要法令等

- 犯罪収益移転防止法(「犯罪による収益の移転防止に関する法律」)

- 施行令(「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令」)

- 施行規則(「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則」)

- 改正事項に関する資料|JAFICホームページ

- 過去に実施したパブリックコメントの結果|JAFICホームページ

参考資料

- 犯罪収益移転防止法の概要(JAFIC)|JAFICホームページ

業界別資料

- 犯罪収益移転防止法に関するよくある質問・回答|全国銀行協会HP

- 犯罪による収益の移転防止に関する法律及び同政省令に関するQ&A|日本証券業協会HP

参考文献